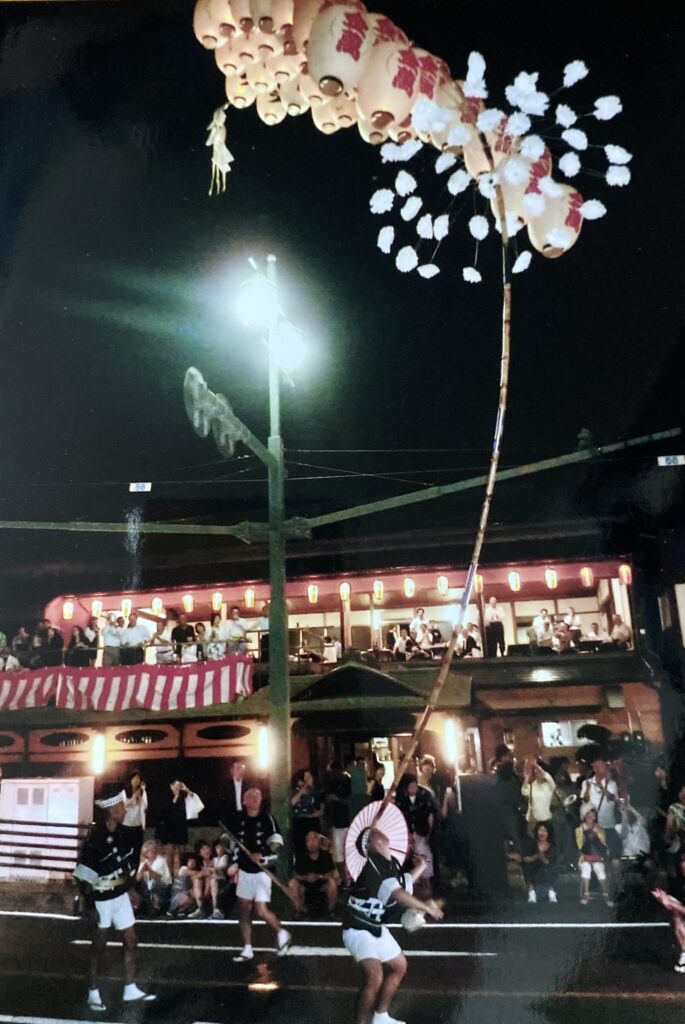

株式会社オマツリジャパン(代表取締役:加藤優子/東京都千代田区)は、2025年8月に開催される「秋田竿燈まつり」において、初の試みとなるプレミアム観覧体験の企画・販売を実施いたします。

本企画は、秋田市大町にある「料亭志田屋」様の個室および観覧スペースを活用し、地域食材を使った料理やあきた舞妓・芸妓の舞踊や接遇、担い手による竿燈の解説・実況などを組み合わせた、五感で楽しむ高付加価値型の祭り体験です。

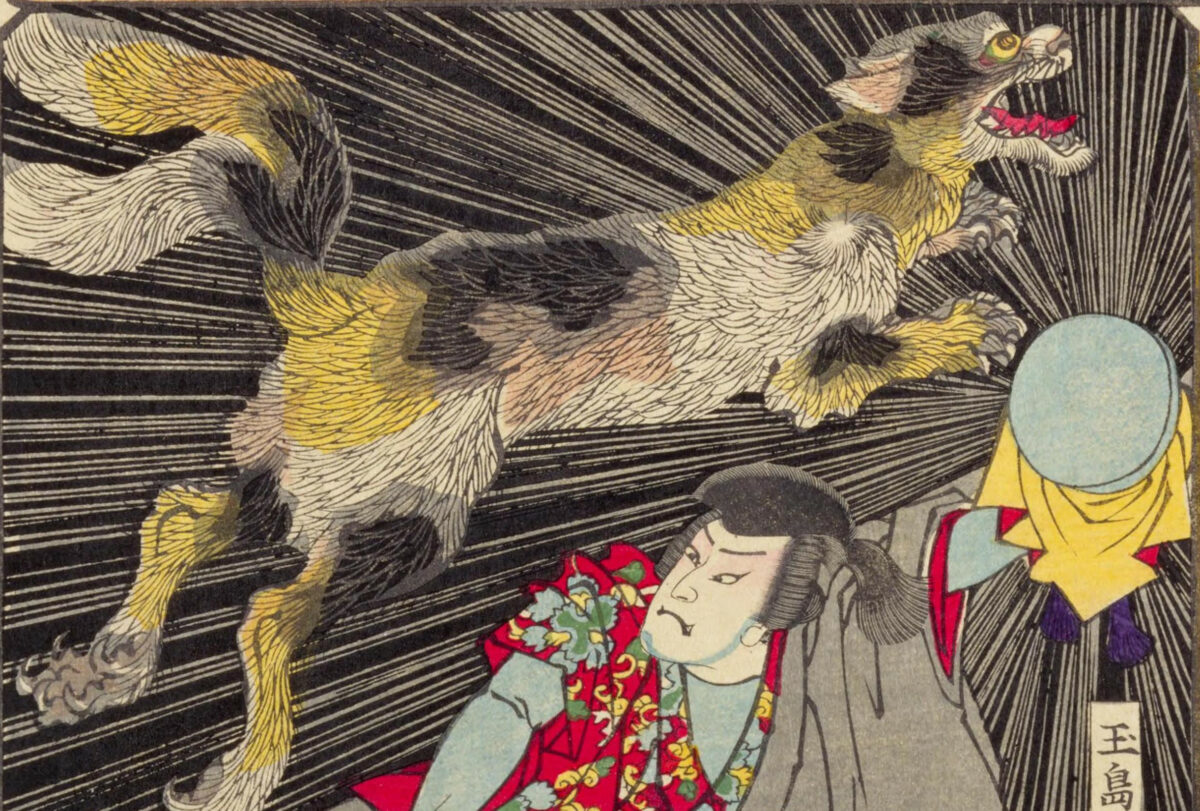

※画像はイメージです。

イベント名:秋田竿燈まつり プレミアム観覧体験2025

開催期間:2025年8月3日(日)〜6日(水)

会場:秋田市大町「志田屋」店舗内および特別桟敷

販売開始日:5月2日(金)正午〜(先着順)

販売場所:オマツリジャパン公式オンラインストア

(https://shop.omatsurijapan.com/products/akitakanto2025_premium)

※各日部屋数に限りがあります。売り切れの場合はご容赦ください。

※ほか大手旅行代理店でもお求めいただけます。

主催・企画:株式会社オマツリジャパン/協力:料亭志田屋

– VIP個室(最大利用者数:12名):1,320,000円税込

– VIP個室席(最大利用者数:8名):880,000円税込

※VIP個室には、会席料理・飲料(1ドリンク)・芸妓サービス・竿燈解説・実況・お土産代が含まれます

-プレミアム 個室(最大利用者数:4名):352,000円/名

※プレミアム個室には、会席料理・飲料(1ドリンク)・竿燈解説・実況・お土産代が含まれます

▲(VIP個室12名)

▲(VIP個室12名)

VIP個室8名

VIP個室8名

プレミアム4名

プレミアム4名

※全室テーブル・イス席

※天候や進行状況により一部内容が変更になる場合があります

本観覧席の運営において得られた収益の一部は、秋田の伝統文化の継承・地域活動支援などに還元する仕組みです。当社で実施する「青森ねぶた祭プレミアム観覧席」をモデルに、観覧体験を通じて地域に貢献できる循環モデルの構築を目指します。

【転載用素材のご案内】

本リリースに関連する写真・ロゴ・会場図などの転載用素材は、以下のGoogleドライブにてご確認いただけます。

URL: 秋田竿燈まつりプレミアム観覧体験2025

Experience the Essence of Japanese Culture and Cuisine at “Grand Hammer”

Introducing Special Year-End and New Year Reservation Plans for Two Unique Restaurants!

2024年11月、新橋にオープンした話題のフードエンターテイメントレジャービル「グランハマー」は、訪日外国人観光客が日本の和文化と美食を楽しめる新しい体験型施設です。「紅艶(べにつや)」では芸者との特別な文化体験、「座・グラン東京」ではライブパフォーマンスを楽しみながら食事を満喫できる、ここでしか味わえない非日常的なひとときを提供します。本記事では、各レストランの魅力と外国人観光客向けのお得な予約プランをご紹介します。

In November 2024, the highly anticipated food and entertainment leisure building “Gran Hammer” opened in Shimbashi. This new experiential facility offers international visitors to Japan the chance to enjoy traditional Japanese culture and gourmet cuisine in one place. At “Benitsuya,” guests can enjoy exclusive experiences with Geisha, while “Za Grand Tokyo” combines live performances with fine dining, creating an unforgettable, one-of-a-kind experience. In this article, we’ll introduce the unique charm of each restaurant and highlight the special reservation plans designed for international visitors.

紅艶はグランハマー6階に位置する、訪日観光客に特化した特別な空間です。プロの芸者が織りなす伝統芸能パフォーマンスやお座敷遊びが楽しめ、さらに一流料亭監修の高級会席料理が提供されます。和室でリラックスしながら、古き良き日本文化を五感で堪能できます。

Located on the 6th floor of Grand Hammer, Benitsuya is a space dedicated to offering international tourists a profound connection to Japan’s traditional culture. Guests can enjoy mesmerizing performances by professional Geisha, participate in traditional Japanese parlor games, and savor a luxurious kaiseki-style meal, curated under the supervision of a renowned restaurant. In a serene Japanese-style room, visitors can relax and fully immerse themselves in the beauty of Japan’s heritage.

プラン名(Plan name): 紅艶御膳 竹 / 紅艶御膳 松(Benitsuya Imperial Bamboo / Imperial Pine)

内容(Details):

→紅艶御膳 竹: 季節の前菜、刺身、A5ランク和牛ステーキ、デザートなどが含まれます。(Imperial Bamboo: Includes seasonal appetizers, sashimi, A5-grade Wagyu steak, dessert, and more.)

→紅艶御膳 松: 上記に加え鯛の蒸し物、サバのソテー、炒飯などをプラス。より贅沢な内容となっています。(Imperial Pine: Features everything in the Bamboo plan plus steamed sea bream, sautéed mackerel, and fried rice for an even more indulgent experience.)

このプランをTrip.comですぐ予約する(Book this plan now on Trip.com)

このプランをKKdayですぐ予約する(Book this plan now on KKday)

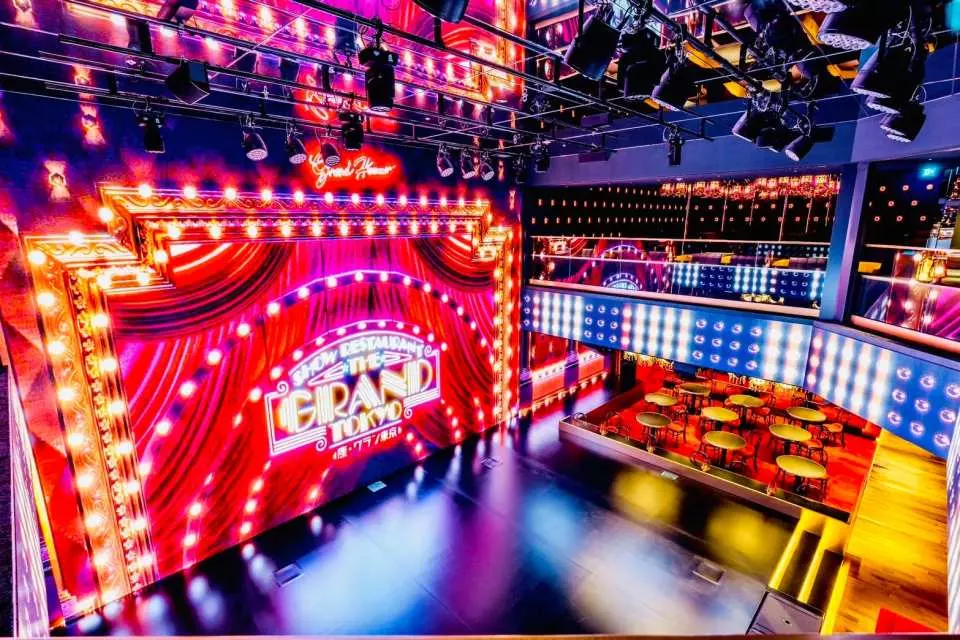

座・グラン東京は3階に位置し、エンターテインメントと食事が融合した新感覚の空間です。ライブショーでは、人気アーティストや伝統芸能のパフォーマンスを間近で楽しめます。日本のポップカルチャーと伝統文化がミックスされたダイナミックな演出が見どころです。

Situated on the 3rd floors, Za Grand Tokyo offers an innovative fusion of dining and entertainment. Guests can enjoy live shows featuring popular artists and traditional Japanese performances, delivered in an intimate and dynamic setting. With a unique blend of Japan’s pop culture and traditional artistry, the performances promise a truly captivating experience.

プラン名(Plan name): Dinner&Show「HAMMER the JUMBLE」A Night of Variety A5和⽜使⽤ インバウンドコース(Dinner & Show “HAMMER the JUMBLE” A Night of Variety – Inbound Course Featuring A5 Wagyu Beef)

内容(Details): 毎週木曜日に開催されるバラエティショーを見ながら、季節の食材を使用したコース料理を楽しむことができます。(You can enjoy a course meal featuring seasonal ingredients while watching a variety show held every Monday (scheduled to change to every Thursday starting in 2025).)

このプランをTrip.comですぐ予約する(Book this plan now on Trip.com)

このプランをKKdayですぐ予約する(Book this plan now on KKday)

①KKday

https://www.kkday.com/zh-tw/product/262766

②Ctrip

https://m.ctrip.com/webapp/tnt/detail?productId=84611832

③Trip.com

https://us.trip.com/things-to-do/detail/84611832/?locale=en-US

④馬蜂窩(マーフォンウォー)

https://www.mafengwo.cn/sales/13006915.html

地方自治体の人口減少という課題への取り組みの一つとして、かねて「関係人口」を増やす取り組みが注目されています。関係人口とは、『移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと』と定義されています。

オマツリジャパンは、この関係人口を増やすユニークな試みとして、2021年度にJR東日本スタートアップ株式会社様と共同で、秋田県男鹿市の「男鹿のナマハゲ」をテーマに実施した、「祭り」を起点として地域と人をつなぎ、地域のファン(関係人口)を生み出すプログラム「祭り留学」を実施しました。

<この記事のポイント>

・「男鹿のナマハゲ」を軸にオンライン・オフラインで地域観光PR

・地域産品・地域観光資源のPRも含めた地域の「ファン」作りに貢献!

・「祭り」は都市と地域の密で深い関係を生み出す良質なコンテンツ

・継続的な関係を構築し、参加者は移住も視野に

「祭り留学」は、祭りや伝統行事当日に参加者を誘客する目的だけでなく、祭り開催以前の複数回のアクティビティを通じて、祭りや地域に興味を持つ地域のファンを生み出し、新しい祭り参加や地域との関わり方を生み出すプログラムです。

全4回のプログラム(修了式を合わせて全5回)の主な実施内容は、

秋田県男鹿市真山地区にある、ナマハゲの伝統を伝える施設「なまはげ館」からオンラインセミナーを開催し、ナマハゲの知識を深める内容。オンラインで「戒め問答」も実施。

男鹿市の真山神社からのオンライン中継で、五穀豊穣の神として知られるナマハゲのご利益を通して、男鹿の人々とナマハゲの関わりをひも解く内容。男鹿の味覚を体験できる商品のオンライン競りイベントも実施。

第1回、2回で中継した施設を実際に訪問し、地域の方々との交流を深める内容。伝統料理の調理体験やナマハゲの衣装にも使われる藁細工体験も実施。参加者実績は首都圏を中心に全国から10名。また、もともと男鹿市で行っていた「ナマハゲ伝導士認定試験」と同時期にツアーを実施することで、両方楽しんでいただけるよう設計。

男鹿のナマハゲの伝統を未来に伝える取り組みをしている地域の方々3名とのトークイベント。同年2月11〜13日開催「なまはげ柴灯まつり」の際に行われた「留学修了式」の紹介。

修了式は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑みてやむを得ず辞退される方もあり、2名が参加(当初5名が参加を予定)。修了者には修了証となまはげの面を進呈。

修了生の方からは、「子供とコロナ禍の自宅で楽しむ為にオンラインで参加したことがきっかけでした。伝統文化に親しむ機会はあまりなかったですが、家族で男鹿のナマハゲのファンになりました。また家族で地域に訪れたいと思います」、「祭り留学に参加したきっかけは、父が以前に男鹿へ訪問して、素晴らしい場所だったと話してくれたことがあったからです。オンラインで男鹿のナマハゲを知って、こうして男鹿まで来られたのはとてもいい機会になりました」といった感想が寄せられました。

プログラムの実施中、および実施後も、参加者の皆さんに定期的なメールマガジンの送付などを行い、地域に愛着を持っていただけた参加者の方々がその内容をSNSなどで発信してくださるなど、プログラムを通じて継続的な関係を築けたことも大きな成果となりました。

男鹿のナマハゲをテーマに一連のツアープログラムとして開催された「祭り留学」。この年間を通じた取り組みでは、オンラインでの参加から複数回の現地訪問へとつながる動機付けの効果を検証することができました。この時参加してくれたお客様の中には男鹿市に移住を検討している方もいると伺っています。

関係人口創出ということでは、祭りは地元の方と密なつながりを生み出すための優良なコンテンツだと思います。参加者は祭りの準備を手伝ったり、担い手の話を聞くことで、地域の歴史を複合的に学ぶことができます。一方、受け入れ側も地域に誇りを持つことができ、また来年も一緒に、という関係が生まれやすいと考えられます。

とはいえ、急にお祭りの現場に連れて行かれて、何か手伝ってもらうといったプログラムでは、参加者の心理的なハードルも高いと思われます。その点で、オンライン上での経験を経ることによって、現地に行こうという機運を高めるオンラインツアーは、コロナ禍が鎮静した状況でも有用だと思います。また、オンラインツアーには、地域観光や地域産品など、祭りに興味が薄い方でも受け入れやすい内容を盛り込むことで、地域全体に対する関心を高めていくことができました。

また、受け入れ地域の民俗行事に対する心境の変化も印象的でした。神事・祭事に対する他地域の人の関与に好感を持てなかった方も、複数回の交流で顔馴染みができたことで、他地域からの受け入れに柔軟な姿勢を持っていただけるようになったのです。

さらに、この時の「祭り留学」では、本プログラムとは別に、旅行代理店の教育旅行担当や、企業の懇親会担当から、コロナ禍での新しい体験コンテンツとして実施してほしいという要望も寄せられるなど、新しい教育・旅行コンテンツとして多くの方に受け入れられるものとなりました。

全国のケーブルテレビ局が、我が街イチオシのお祭りを紹介する「おまつりニッポン」!各回、ナビゲーター落語家・柳家緑也さんが、全国のさまざまなお祭りを紹介していきます。オマツリジャパンでは、お祭りの魅力をダイジェストでご紹介します!

今回ご紹介するのは富山県富山市で行われる「全日本チンドンコンクール」。

軽快な音楽で人目を集めながら、名口上で商品やお店の宣伝をする「チンドン屋」。富山県では毎年4月上旬3日間の日程で「全日本チンドンコンクール」という全国でも珍しいお祭りが開催されます。

美しい3000メートル級の山を臨む富山市。1945年8月2日、太平洋戦争の空襲を受け、市街地の99%以上が焼け野原となった過去があります。その9年後、復興の祝祭として行われたのが富山産業大博覧会でした。およそ2カ月間の会期で、入場者数は100万人。その賑わいを継続しようと翌年から始まったのが「全国チンドン・コンクール」。名前を変え、現在に至るまで市民に明るさと元気を与え続けています。

「全日本チンドンコンクール」の会場は、富山県民会館。記念すべき70回大会となった2024年は、東京、大阪、愛知、地元の富山ほか全国から28組のチンドンマンが参加しました。予選・本戦の2日間にわたって行われる全国大会。予選3分、本戦3分30秒の持ち時間を使って、演技、口上、アイデア、扮装で工夫を凝らし、スポンサー企業をPRします。

地元・富山から出場したチーム「桜小路陽炎」。「チンドンでまちおこしは富山にしかないユニークな催し。エンターテインメントの力でまちを元気にしたい」と意気込みます。大会の結果はいかに…?

祭りのフィナーレは、立山連峰を背にした大通りで行われるチンドン大パレード。およそ150人のチンドンマンが練り歩き、見物客に自然と笑顔が溢れます。

映像をYouTubeで配信中!

全日本チンドンコンクール

富山県民会館、平和通り、富山県庁前公園ほか

毎年4月上旬開催

https://www.toyamashi-kankoukyoukai.jp/?tid=100050

派手な衣装とユニークな口上、軽快な鉦の音色。チンドンマンを見ると自然と楽しくなること間違いなし!

制作・著作:

株式会社ケーブルテレビ富山 https://ctt.ne.jp/

日本ケーブルテレビ連盟 https://www.catv-jcta.jp/

全国のケーブルテレビ局が、我が街イチオシのお祭りを紹介する「おまつりニッポン」!各回、ナビゲーター落語家・柳家緑也さんが、全国のさまざまなお祭りを紹介していきます。オマツリジャパンでは、お祭りの魅力をダイジェストでご紹介します!

今回ご紹介するのは岐阜県美濃市で行われる「美濃祭り」。

太鼓と鉦、そして「オイサー、オイサー」の掛け声に舞う花みこし。

毎年4月第2土曜・日曜に開催される、岐阜県美濃市の春の風物詩です。

美濃市は、清流と良質な楮(こうぞ)に恵まれ、和紙産業のまちとして栄えました。

和紙により財を成した商人たちが競って商家に掲げたのが「うだつ」。隣り合う町屋の間で火事の延焼を防ぐための防火壁です。一説には、〝物持ち〟の家が建てる富の象徴であることから、出世しない、パッとしないという意味の「うだつの上がらない」という慣用句ができたとも。国の伝統的建造物群保存地区に選定された「うだつの上がる町並み」は、このまちの歴史を今に伝えています。

美濃まつりは、「花みこし」、「山車・練り物」、そして笑いを誘う「流し仁輪加(にわか)」の3部からなる八幡神社の祭礼です。

祭りの最初を飾る花みこしを彩るのは「シナイ」と呼ばれる和紙の花で飾られた竹の棒。一つの神輿に取り付けられるのは約300本のシナイで、花は1基あたり10万枚だそうです。

2024年の美濃祭りは、コロナ禍を経て5年ぶりの通常開催。八幡神社には子供神輿を含め24基が参加しました。

祭りのクライマックスは、広岡町の交差点で行われた「総練り」。各町の花みこしが入り乱れる様子は、まるで満開の桜を見るような華やかさです。

映像をYouTubeで配信中!

美濃祭(八幡神社)

岐阜県美濃市上条1238 八幡神社

毎年4月第二土曜日・翌日の日曜日開催

https://minokanko.com/event/category/spring/p6009/

美濃まつりは和紙の町ならではお祭りです。「うだつの上がる町並み」で舞う「花みこし」をお楽しみに!

制作・著作:

シーシーエヌ株式会社 https://www.ccn-catv.co.jp/

日本ケーブルテレビ連盟 https://www.catv-jcta.jp/

茨城県土浦市で開催される土浦全国花火競技大会。

大正時代から続く非常に歴史ある大会で、日本三大花火大会の一つにも数えられます。

全国的にも非常に有名な大会がゆえ、一度は観覧してみたいと考えている方が多くいらっしゃるかと思います。

本記事では土浦全国花火競技大会の見どころと楽しみ方について、なるべく分かりやすく解説いたします。

土浦全国花火競技大会は茨城県土浦市で開催される花火競技大会で、概要は以下の通りとなります。

- 開催時期:例年11月第1土曜日

- 場所:桜川畔(学園大橋付近)

- 最大号数:10号玉

- 打ち上げ数:約20,000発

- Webサイト:土浦全国花火競技大会実行委員会公式ホームページ

大正時代から続く歴史ある大会(詳細は後述)で、煙火業者の技術の向上や土浦市の発展を目的に開催されています。

主となる花火競技は3つの部門(スターマインの部、10号玉の部、創造花火の部)で構成され、各部門の優勝者の中から特に優れた煙火店さんに対し、花火界の最高名誉に当たる内閣総理大臣賞が授与されます。

日本三大花火大会ならびに日本三大競技花火大会の一つに称され、全国的にも知名度の高い花火大会となっています。

本大会の始まりは1925年(大正14年)にまで遡ります。

神龍寺の住職であった秋元梅峯師が、 霞ヶ浦海軍航空隊殉職者の慰霊、関東大震災後の不況にあえぐ商店街の復興などを目的に、 私財を充てて霞ヶ浦湖畔で花火大会を開催しました。

この大会が商店街に好況をもたらしたのをきっかけに、土浦をあげての行事として年々盛大に開催するようになりました。

その後、日本煙火工業会(現在の日本煙火協会)の会長を務めた北島義一氏の尽力もあり、現在では日本三大花火大会の一つになるまでに発展を遂げています。

第28回大会(1959年)に「速射連発の部(現在のスターマインの部)」が設けられました。

現在でこそ花火大会における花形プログラムとなっているスターマインですが、当時は仕掛け花火の裏打ちで扱われる脇役的な存在でした。

そんなスターマインをいち早く一つの競技部門として独立。

今日ではスターマイン日本一を決める大会と称され、花火師の誇りと名誉をかけた熾烈な競争が 繰り広げられ続けています。

第87回(2018年)および第88回大会(2019年)はスターマインの部において観客が負傷する人身事故が発生。

この影響により、花火競技は2年連続で不成立に…。

第91回大会(2022年)からは台風や大雨などの影響が少ない11月第一土曜日に変更、一本の筒へ複数の花火玉を装填する行為が禁止されるなど、事故の原因となった部分について対策が取られました。

ちなみに第92回大会(2023年)にも10号玉の部において地上で開発する事故が起こりましたが、人的被害はなく競技は成立しています。

2020年初頭から流行した新型コロナウィルス感染症(COVID-19)により、本大会も影響を受けることに。

第89回(2020年予定)および第90回大会(2021年予定)については通常開催は見送られ、代替イベントがシークレット形式で実施されました。

土浦全国Online花火競技大会(2020年)

土浦全国Online花火競技大会(2020年)

土浦の花火~後世に伝える匠の技~(2022年)

土浦の花火~後世に伝える匠の技~(2022年)

第91回大会(2022年)については桟敷席の1区画あたりの人数を削減、無料観覧席として開放されていた桜川畔の一部を有料観覧席に変更するなど密集対策を施した上で開催。

花火文化継続のため、可能な限りの取り組みがなされました。

そもそも花火大会と花火競技大会って何が違うのでしょうか?

花火大会は一般の観覧客向けに行われるイベントで、夏祭りのフィナーレや慰霊・鎮魂など多種多様な目的で開催されます。

一方で花火競技大会は煙火店さんが審査員に向けて作品を披露する場で、あらかじめ定められたレギュレーションに従って作品を披露し、花火に知見のある審査員によって評価が行われます。(近年では観覧客参加型の花火競技大会もあります)

学校行事に例えるなら、花火大会は文化祭、花火競技大会は合唱コンクールといったところでしょうか。

土浦全国花火大会の見どころはなんといっても花火競技です。

先述でも触れたように、本大会の花火競技は3つの部門で構成されます。

以下、それぞれの部門における見どころを解説していきます。

野村花火工業「夜間飛行 ~きらめく星の世界へ~」(第85回大会 スターマインの部 特等)

野村花火工業「夜間飛行 ~きらめく星の世界へ~」(第85回大会 スターマインの部 特等)

スターマイン(速射連発)を通じて競う部門。

参加する煙火店さんは幅40mの区画から2.5号玉〜4号玉、最大400発の範囲内で作品を披露します。

花火の色彩や鮮明度、打ち上げのリズムと間が主な評価ポイントで、優勝者には経済産業大臣賞が授与されます。

本大会は先述のように”スターマイン日本一”を決める大会と称されていますが、それゆえか本部門を制した煙火店さんが内閣総理大臣賞を制する傾向にあります。(2023年現在、第79回大会を除く)

山﨑煙火製造所「昇曲付 五重芯銀点滅」(第92回大会 10号玉の部 優勝)

山﨑煙火製造所「昇曲付 五重芯銀点滅」(第92回大会 10号玉の部 優勝)

10号玉1発を通じて競う部門。

例年、本部門で披露される作品は日本古来の芯入割物花火が大多数を占めますが、これに該当しない作品が披露されるケースもあります。

打ち上がった花火玉が開く場所(玉の座り)、開いたときの形(盆、肩)、消えるタイミング(消え口)が評価のポイントで、優勝者には中小企業庁長官賞が授与されます。

ちなみに、四重芯や五重芯といった難易度の高い多重芯の花火が綺麗に決まった際はより高評価となります。(第83回大会以降の優勝作品はすべて五重芯で占められています)

北日本花火興業「夜空にしんちゃん!オラは人気者」(第92回大会 創造花火の部 優勝)

北日本花火興業「夜空にしんちゃん!オラは人気者」(第92回大会 創造花火の部 優勝)

5号玉7発を通じて競う部門。

「創造花火」の名にもあるように、各煙火店さんの創造力を活かしたユニークな花火が披露されます。

近年では同じ形の花火を7発打ち上げるだけでなく、複数の花火でを打ち上げて一つのイメージとして魅せる作品もあります。

独創的なアイデアや新しい技術に対して高い評価が与えられ、優勝者には茨城県知事賞が授与されます。

大会提供「土浦花火づくし」(第92回大会/打ち上げ担当:丸玉屋小勝煙火店)

大会提供「土浦花火づくし」(第92回大会/打ち上げ担当:丸玉屋小勝煙火店)

花火競技の合間に余興の花火がいくつか披露されますが、特に注目なのが「土浦花火づくし」です。

本プログラムでは花火競技で使用する打ち上げ場所をフルに活かしたミュージックワイドスターマイン(最大幅500m)が繰り広げられます。

打ち上げは茨城県内に拠点を構える煙火店(丸玉屋小勝煙火店、山﨑煙火製造所、野村花火工業)さんがおおむね3大会毎に持ち回りで担当し、自社を含む県内の煙火店さんが製造した花火玉を交えた演出を行います。

まさに「オール茨城」の名にふさわしいワイドスターマインを堪能できます。

さて、土浦全国花火競技大会を現地で観覧するならどこがおすすめなのでしょうか?

やはり一番のおすすめは桟敷席でしょうか。

桟敷席は桜川河川敷に設けられる観覧席で、全マス(最大4名)と半マス(最大2名)があります。

桟敷席の外観

桟敷席の外観

すべての花火プログラムが綺麗に見えるだけでなく、大会開始前のセレモニーでは参加する花火師さんが一同に集うスペシャルな光景も!!

よっ!花火師登場っ! pic.twitter.com/bgS5HkgGks

— -♥✈たけちゃん🇯🇵✈︎ (@takechandesutfs) October 6, 2018

抽選方式なので絶対に入手できる保証はありませんが、一度はぜひ味わっておきたいスポットです。(詳しい当選倍率は非公表ですが、おそらく相当高いと思われます)

第91回大会(2022年)より新設された観覧席で、桟敷席と同じく桜川畔に設けられます。

椅子席の外観

椅子席の外観

桟敷席に近い側から順にA、B、C席となっていて、桟敷席寄りのA席が個人的におすすめでしょうか。

桟敷席と同じく抽選方式となっているため、確実に入手できる保証がない点には注意が必要です。

有料観覧席の抽選に漏れてしまったら現地で楽しめないのか…いえいえ、決してそんなことはございません!

実は有料観覧席以外でも花火を楽しめるスポットがいくつか存在します。

大会公式では交通規制図を通じて、有料観覧席以外から花火が見えるスポットが紹介されています。(双眼鏡マークが目印)

交通規制図(一部抜粋)[引用:土浦全国花火競技大会実行委員会公式ホームページ]

交通規制図(一部抜粋)[引用:土浦全国花火競技大会実行委員会公式ホームページ]

私設有料観覧席の案内

私設有料観覧席の案内

私設有料観覧席から打ち上げ場所方面を望む

私設有料観覧席から打ち上げ場所方面を望む

いずれも花火の迫力や音楽とのシンクロは楽しみにくいですが、チケットを入手できなかった方は一つ参考にしていただければと思います。

さて、実際に土浦全国花火競技大会を現地で観覧するにあたって、どんなことに気を付ければ良いのでしょうか。

ここからは僕自身の観覧経験なども踏まえながら、ざっくりと紹介いたします。

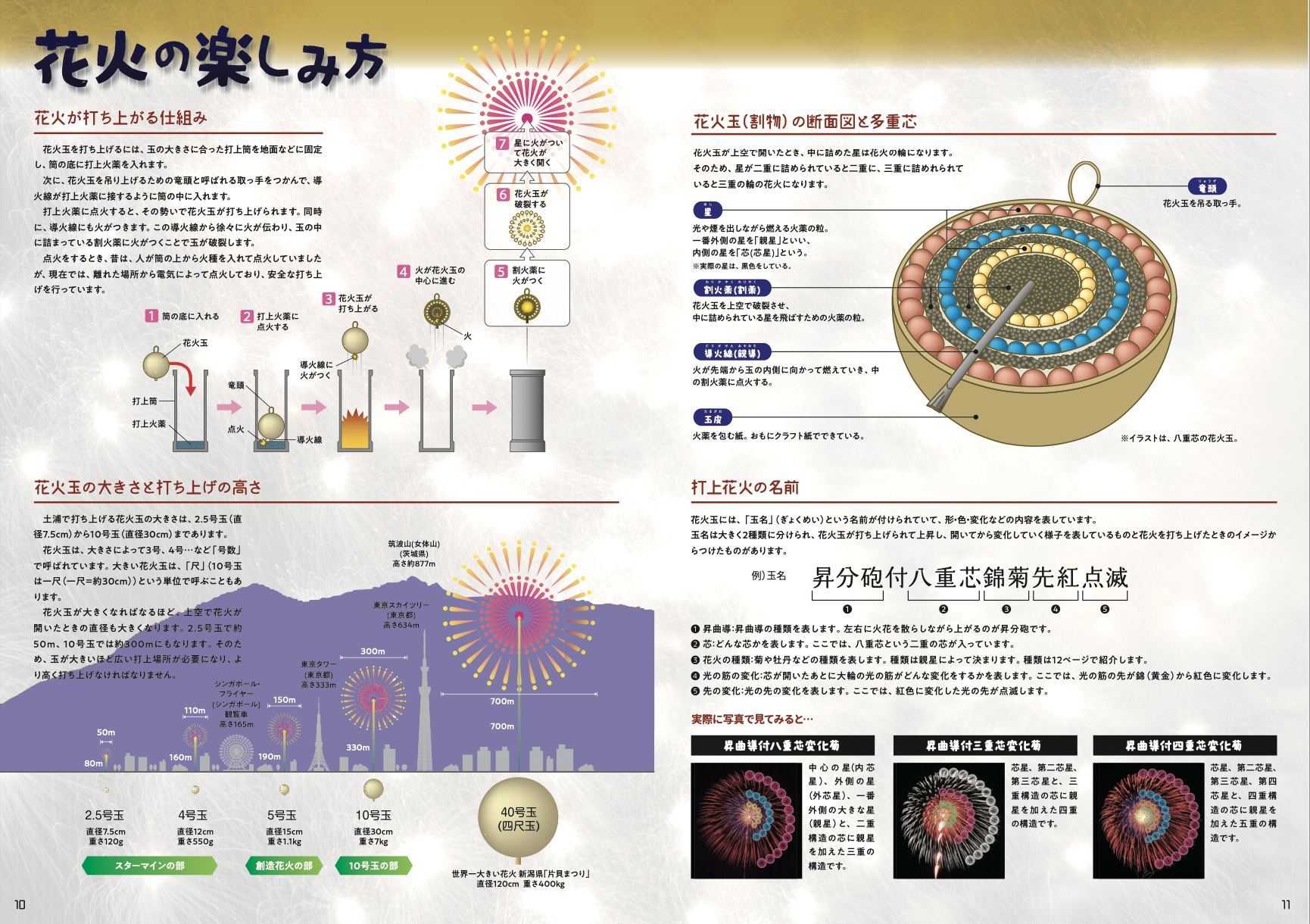

本大会を楽しむにあたり、公式のパンフレットをぜひ手元に用意しておきましょう。

特に目を通していただきたいのが「花火の楽しみ方」と「プログラム」の2つ。

「花火の楽しみ方」には花火の種類や花火競技における評価のポイントなど、花火観覧に役立つ情報が記されています。

花火の楽しみ方には観覧時に知っておきたい知識が網羅されている[引用:第92回土浦全国花火競技大会公式パンフレット]

花火の楽しみ方には観覧時に知っておきたい知識が網羅されている[引用:第92回土浦全国花火競技大会公式パンフレット]

プログラムには打ち上げ順と花火師さんからコメントが掲載されている[引用:第92回土浦全国花火競技大会公式パンフレット]

プログラムには打ち上げ順と花火師さんからコメントが掲載されている[引用:第92回土浦全国花火競技大会公式パンフレット]

なお、大判のパンフレットについては第91回大会(2022年)より電子版でのみ提供されています。

大会当日は通信回線の混雑などでサイトへのアクセスが困難になる可能性が高いため、事前にお手持ちのスマートフォンやタブレットへダウンロードしておくことをおすすめいたします。

本大会を観覧するにあたり、防寒対策は必須です。

気象庁のデータベースによると、土浦市における11月上旬の平均最高気温は18.3℃、平均最低気温は8.8℃となっています。

日中は比較的暖かいからと油断すると、想像以上に冷え込みにしんどい思いをする可能性が十二分にあり得ます。

あらかじめコートやマフラーなどを準備した上で、観覧するようにしましょう。(足元が冷えると非常に辛いので、ブランケットや足用のカイロなども備えておくと良いでしょう)

全国的にも知名度が高いかつ首都圏から近いがゆえ、混雑についてはある程度覚悟が必要です。

本大会の観覧客数はおよそ60万人(第92回大会)…ちょっと数字がぶっ飛びすぎてて意味不明ですが、渋谷駅(JR線のみ)や大阪駅の1日の利用者がすべて押し寄せるとイメージしていただくと、その凄まじさが分かりやすいかと思います。

特に開始直前や終了直後の土浦駅は大変な混雑となり、周辺の道路も渋滞によって移動が困難なレベルに…。

土浦駅花火大会混雑による入場規制中#土浦花火 pic.twitter.com/g2VIywEfjJ

— マツ丼 (@NambuMatoLocal) November 5, 2022

混雑する大会全般に共通する対策になりますが、時間に余裕のある方は早めに現地入りし、終了して少し待ってから帰ると良いでしょう。

ちなみに、大会当日は土浦駅東口から学園大橋を結ぶ高架道路(土浦ニューウェイ)を活用したバス輸送が行われます。

土浦の花火は混雑するけど輸送力は半端じゃないよ、常磐線と関鉄バスが本気を出すから。花火終了後の土浦駅カオスだけど。関係者の皆様ありがとうございました!#土浦全国花火競技大会 pic.twitter.com/R99RQYs0Am

— アイスくん (@113icecream) November 4, 2023

土浦駅方面からお越しの方は、大会当日ならではの狂気の輸送力にも注目してみてくださいw (大量の観客の移動を支える関東鉄道バスさんには感謝しかありません)

本記事では土浦全国花火競技大会の見どころと楽しみ方について紹介してまいりました。

大正時代から続く非常に歴史ある大会で、全国各地の煙火店さんによる珠玉の花火作品を堪能できるのが見どころとなっています。

すべての花火作品を間近で堪能できる桟敷席や椅子席(特にA席)での観覧が個人的におすすめですが、抽選方式となっているがゆえに必ずしもチケットが入手できるわけではない点に注意が必要です。

本大会が開催される11月上旬の夜間は冷え込むため、現地でご覧になる際はコートやマフラーなどを準備した上で観覧するようにしましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございますm(__)m

9月7日、『九十六の手 “祭りの #打ち手”』として、共同代表の山本が出演しました。

9月11日、広報の中島が出演し、東京の秋祭りについて紹介させていただきました。

9月16日、代表の加藤のインタビューを掲載いただきました。

9月21日、高千穂町との包括連携協定についてご紹介いただきました。

9月21日、高千穂町との包括連携協定についてご紹介いただきました。

9月25日、代表の加藤の「カルチャープレナー30」への選出について特集いただきました。

10月11日、インバウンドのお祭り体験について特集いただきました。

10月16日、新居浜太鼓祭り「かき夫体験ツアー」についてご紹介いただきました。

10月17日、新居浜太鼓祭り「かき夫体験ツアー」についてご紹介いただきました。

Forbes JAPANが選出する、伝統をアップグレードする新ビジネスの担い手である「カルチャープレナー」に代表の加藤優子が選出され、9月25日発売のForbes JAPAN11月号にて特集されました。

【Forbes JAPANとは】

世界的な経済誌であるForbesの日本版として、著名な経営者、起業家、投資家、など、ビジネスを動かす「人物のサクセスストーリー」に焦点を当てた記事を、1917年から100年以上にわたり発行している。

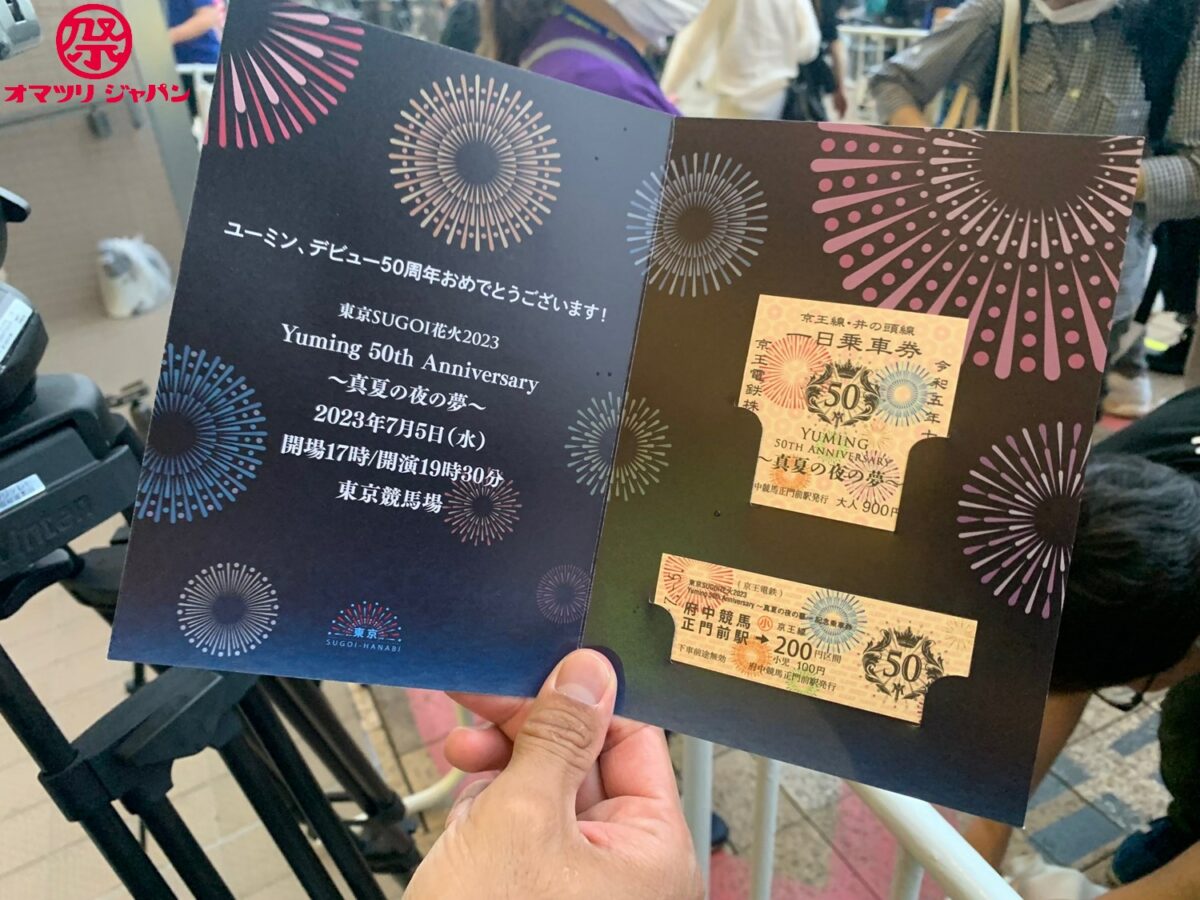

2023年7月5日(水)、ユーミンのデビュー50周年を記念して、ユーミンの楽曲を用いた一夜限りの花火イベント東京SUGOI花火2023「Yuming 50th Anniversary~真夏の夜の夢~」が東京競馬場(東京都府中市)にて開催されました。

ユーミン(松任谷由実)のデビュー日である7月5日に行われた東京SUGOI花火の模様を、28枚の写真と共にリポートします。

「Yuming 50th Anniversary~真夏の夜の夢~」公式HP

アーティスト公認のオフィシャル花火で、約60分間の音楽にシンクロした花火を打上げます。

「Yuming 50th Anniversary~真夏の夜の夢~」(東京競馬場)で開催された会場は「右に見える競馬場 左はビール工場〜」(楽曲「中央フリーウェイ」)でお馴染みのロケーション、府中市の東京競馬場で、ユーミンの代表的な楽曲に合わせて打ち上げる花火を担当するのは、日本最高峰の製造技術と打上技術を持つ花火業者(丸玉屋小勝煙火店、紅屋青木煙火店、加藤煙火、菊屋小幡花火店、信州煙火)。この錚々たるメンバーが集結し、総合花火演出は内閣総理大臣賞を受賞した作品や全国の有名花火大会で活躍をされている平山英雄氏(株式会社紅屋青木煙火店)、花火テクニカル・ディレクターは中嶌結希が担当しました。

平山氏の音楽とシンクロする花火演出には定評があり、繊細かつ緻密で斬新な演出で国内外において高い評価を得ている人気の花火演出家です。

また、2020年からは、花火エンターテイメントの更なる可能性を追求するため「H2 Show Design Associates」を設立、国内のトップレベルの花火クリエイターや花火師と共に花火を使った新しいエンターテイメントの創出にも取り組んでおられます(公式HPより引用)

更に中嶌結希氏(坂城煙火代表)をディレクションに加え日本最強チームを結成しました。

東京SUGOI花火2023「Yuming 50th Anniversary~真夏の夜の夢~」

開催日時:2023年7月5日(水)19:30~20:40

開催場所:東京競馬場(東京都府中市日吉町1-1)

1周約2kmの日本最大のスケールを誇る競馬場コースの全体を使用したダイナミックな花火を演出します。

東京競馬場のトラックの中央から最大8号、3ヶ所より最大5号、トラックを縦横無尽に駆け巡るトーチ、フリッカーやトラ等で大迫力の花火を演出します。

また、京王電鉄株式会社では東京 SUGOI 花火 2023「Yuming 50th Anniversary 〜真夏の夜の夢〜」が開催されること を記念して記念ヘッドマーク付き列車の運行や記念乗車券が限定発売されました。

東京SUGOI花火の座席見取り図(公式HPより引用)

東京SUGOI花火の座席見取り図(公式HPより引用)

花火打ち上げに先立ち、51年目からのスタートを記念してユーミンこと松任谷由実さんがサプライズで登場。会場は割れんばかりの拍手が沸き起こりました。

ユーミンが生まれ育った話や、ユーミンの名曲「中央フリーウェイ」の楽曲にも出てくる「右に見える競馬場」が登場する東京競馬場で、ファンの皆さまと一緒に50周年のお祝いの花火を鑑賞できる事に感謝を述べました。

セットリスト(公式HPより)

セットリスト(公式HPより)

オープニングの真夏の夜の夢のイントロが鳴り響くと、東京競馬場のトラック全体を音楽にシンクロしたトラが駆け巡り、会場はまるでユーミンのLIVEを観てるかのような盛り上がりとなりました。

Instagramより

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

Twitterより

ユーミン花火楽しかった〜!!#東京競馬場 #ユーミン

#東京sugoi花火2023 pic.twitter.com/bbWNJM08GW— ふじけん (@fuzikenn) July 5, 2023

右に見える競馬場でユーミン花火みてます。 pic.twitter.com/8O49j8OPME

— 西村ケンサク (@guzzler) July 5, 2023

ユーミン花火、フィナーレ部分のおすそわけ

すごい迫力だったー!ぜひ!!!#東京SUGOI花火 pic.twitter.com/MbxlykZBQ0— 中村 有里 (@saxophone_yuri) July 5, 2023

ユーミンのファンは年齢層も幅が広く、会場は比較的落ち着いた雰囲気でしたが、超満員の会場にユーミンご本人が登場するや否や会場の雰囲気は一気にコンサート会場と化し盛り上がりも最高潮に達しました。

真夏の夜の夢からラストのDESTINYまで、ユーミン世代のワタクシは殆どの曲がなじみ深いものばかりで、楽曲に合わせてシンクロする花火はまるで生きているかのように東京競馬場を駆け巡る観客一体体感LIVE花火を堪能しました。

訪れたファンのみなさんにとっても同様だったようで、花火が終了した後も拍手と声援が鳴り止みませんでした。

これからも世界の名曲と花火がシンクロする体感型ライブ風「SUGOI花火」は日本各地で開催される事でしょう。今後も、どのアーティストのSUGOI花火が開催されるのか目が離せません。

今年も毎週末各地で夏の花火大会が行われる時期となりました。昨年までは、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの花火大会が休止・規模縮小の開催となりましたが、2023年は、数年ぶりに開催される花火大会や、コロナ禍前と同規模に復活した花火大会も多く、いつもの日本の夏が戻ってきました。

この記事では、関東編をお届けしますので、ぜひチェックしてみてください。情報は随時更新していきます!

東京都の花火大会・・・・このページ

神奈川県の花火大会・・・2ページへ

千葉県の花火大会・・・・3ページへ

埼玉県の花火大会・・・・4ページへ

群馬県の花火大会・・・・5ページへ

栃木県の花火大会・・・・6ページへ

茨城県の花火大会・・・・7ページへ

このページでは東京都の主な花火大会についてお伝えします。大会は天候や新型コロナウイルス感染症の拡大状況などの社会情勢により日時・内容等が急遽変更となる場合があります。お出かけの際は、必ず事前に最新情報を公式サイト等でご確認ください。

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年9月24日(日)※荒天時中止

■時間:18:30~19:30

■会場:調布市多摩川周辺

・一部有料観覧席あり

有料席エリア:布田会場、京王多摩川会場、電通大グランド会場

■打ち上げ発数:約1万発

■詳細とチケット購入については「第38回調布花火」のページなどでご確認ください

オマツリジャパンでは北区花火大会の様子をまとめたレポート記事を掲載しています。ぜひご覧下さい。

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年8月5日(土)※荒天中止(順延なし)

■時間:19:00~20:30(予定)

■会場:板橋区 荒川河川敷

・一部有料観覧席あり

■打ち上げ発数:約6,500発 ※対岸の「戸田橋花火大会」と合わせて約13,000発

■詳細とチケット購入については「いたばし花火大会」のページなどでご確認ください

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年8月5日(土)※荒天中止(順延なし)

■時間:19:15~20:30(予定)

■会場:江戸川河川敷(都立篠崎公園先)

■打ち上げ発数:約14,000発

■詳細については「江戸川区花火大会」のページなどでご確認ください

第75回青梅市納涼花火大会が8月5日(土)、午後7時15分から永山公園グラウンドで開催します。

詳細は、青梅市観光協会ホームページおよび7月1日号の広報おうめをご覧ください。<シティプロモーション課> #青梅市 #花火大会 https://t.co/kYZLz0oUia pic.twitter.com/w4VIjiXEER— 東京都青梅市 (@ome_city_tokyo) July 3, 2023

■日程:2023年8月5日(土)※荒天の場合6日(日)

■時間:19:15~20:55

■会場:青梅市永山公園グラウンド

・会場へ入場するにはチケットが必要です

■打ち上げ発数:4,245発

■詳細とチケット購入については「第75回 青梅市納涼花火大会」のページなどでご確認ください

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年8月9日(水)※荒天時中止

■時間:19:30~20:20(予定)

■会場:狛江市多摩川緑地公園/(川崎側)登戸・多摩川カワノバ/多摩川緑地

15:00開場(会場によって一部有料観覧席あり)

[狛江側]

・グランド会場(一般観覧会場/有料・協賛観覧席)

・猪方会場(一般観覧会場/有料観覧席)

・東和泉会場(一般観覧会場)

[川崎側]

・登戸会場(一般観覧会場/有料観覧席)

・せせらぎ会場(一般観覧会場/有料観覧席)

・宿河原会場(一般観覧会場)

■打ち上げ発数:約5,000発

■詳細とチケット購入については「こまえ観光ガイド」のページなどでご確認ください

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年8月12日(土)※小雨決行。荒天の場合は翌13日(日)に順延。荒天中止決定は、開催日の正午にWebサイト、各SNSで配信

■時間:19:30(花火打ち上げ開始)~ 20:30(終了予定)

■会場:各会場とも全席指定・有料チケット制

・神宮球場…花火打ち上げ前に豪華アーティストによるライブあり。16:00 開場予定

・秩父宮ラグビー場…神宮のステージをLIVE映像で放映。15:00 開場予定

■打ち上げ発数:10,000発

■詳細ならびにライブ出演者とチケット購入については神宮外苑花火大会 公式サイトでご確認ください。

この投稿をInstagramで見る

■日程:2023年8月15日(火) ※台風7号の影響により中止となりました

■時間:19:30(打上)~20分程度

■会場:大田区西六郷四丁目地先(多摩川河川敷)

・川崎側河川敷での観覧は、河川敷が狭く、視界も悪いため大変危険です。

■打ち上げ発数:約4,000発

■詳細については「大田区」のページなどでご確認ください

着ぐるみのような虎。その登場は可愛らしさの一方で不気味さもあり、子どもが泣き出してしまうほどの迫力があった。国選択無形民俗文化財に指定されているこの虎踊りは、神奈川県横須賀市西浦賀の為朝(ためとも)神社で毎年6月中旬に奉納されている。

ペリーが黒船に乗って、開国を迫った浦賀。海の向こうは海外へと続いており、港町で継承される虎踊りはどこか異国情緒が満載だ。知られざる虎踊りの聖地から、この踊りの魅力についてお伝えしたい。

浦賀の虎踊りの起源については、為朝神社の看板に書かれていた。享保5年(1720年)、奉行所が伊豆下田から浦賀に移ったときに伝えられた。これは江戸の人口増大に伴い、近場で商品流通を請け負うためだったとも言われる。

伊豆下田に奉行所があった時代に、虎踊りのようなものが存在していた可能性は高いが、その詳細はよくわかっていない。内容は近松門左衛門の作で歌舞伎の「国姓爺合戦(こくせんやかっせん)」における和藤内(わとうない)の虎退治を取り入れたものとなっている。

虎踊りの流れとしては、小学生の男子が扮する「和藤内」が登場することから始まる。それから、中国風の服に髭を付けた成人男性が扮する「大唐人」が引き連れた、小中学校女子が扮する「唐子」の踊りを実施。それから親子2頭の虎が出現して、大唐人と唐子は退散。虎たちは逆立ちや二足歩行など、数種の技を繰り出しながら自由奔放に振る舞う。その後、和藤内の神符によって、成敗されてしまうという流れだ。

日本全国的には、虎踊りは虎舞とも呼び、岩手県を中心として、南三陸沿岸に分布することが多い。ただ、全国の虎踊りの中で、全身を着ぐるみで覆って踊る例は非常に珍しい。また、この浦賀の虎踊りは岩手県の虎舞の伝来元であるという説もある。

さて、この虎踊りを実際に現地で拝見するため、2023年6月10日、神奈川県横須賀市浦賀を訪れた。浦賀駅から会場である為朝神社までは徒歩で20分ほどかかる。途中、海岸に停泊する船を眺めながら、為朝神社へと向かった。

為朝神社に着いたのは19時ごろで、境内では関係者による神事が行われていた。

神社の脇には、お囃子の屋台も控えており、装飾がとても賑やかである。

たこ焼きなどの屋台も出ているようだ。住宅街の中に、煌々とした明かりが映えている。

さあ19時半から、いよいよ虎踊りの時間となった。

令和3年度の文化庁の補助金で和藤内の衣装制作が行われたらしく、まずは浦賀虎踊り保存会からその報告が行われた。「近年の少子化の影響で子どもが少なく、大人用のものも準備することにしました」とのこと。本場の国姓爺合戦でも和藤内は大人の武将のようだ。虎踊りの継承に向けて、懸命に模索されている姿が伝わってきた。

また、その後に郷土史家や大学教授の方々の虎踊りの解説もあり、とても参考になった。

虎踊りはその後、和藤内の静止姿から始まった。扇子を立てて座っている子どもは、非常に立派で堂々としている。

境内前には、お囃子が勢ぞろい。

動かない和藤内を見守りながら、お囃子が淡々と続いていく。

その後に現れたのは、大唐人(成人男性)が引き連れた唐子(女の子)たち。ここでいう「唐」とは、中国、台湾、琉球などを含む呼び方とも言われている。つまり、海外舞踊の組み踊りの様式がここに取り入れられているのだ。

立ち姿で踊りを披露する。「ああ、どっこい!ああ、まだまだ!」などの掛け声がかかりながら、独特な歌詞と、ゆったりとした所作が淡々と続いていく。

そこから、明かりがパッと暗くなりチカチカと点灯しだして…大唐人と唐子はすかさず退場!

巨大な虎が2頭現れたのだ。

胴体を震わせて、会場はどこかおどろおどろしい雰囲気に包まれる。

ここから各種の芸が繰り広げられる。

会場内の子どもたちが泣き出した。

周りのご年配の方々が「大丈夫、怖くないよ」と言って聞かせている。

虎はお客さんに向けて口を大きく開けながら伸びをして、近づいてくる。

どうやら、餌か何かを食べているようだ。

虎の二足立ちなんて、なかなか見られるものではない。

たくさん動いた虎は、和藤内に立ち向かうが、最後は和藤内の神符によって、降参させられる。

虎は舞台の奥の方に退散した。

最後は演者全員が勢ぞろい!自己紹介とともに、拍手喝采で締めくくられる。

さて、20時半となり、夜も更けてきた。集会所前のお囃子は鳴り止むことがなく、終了後も大盛況の中、為朝神社を後にした。

実際の虎踊り、唐子の踊り、お囃子の様子は動画を見るのが一番だろう。ぜひご覧いただきたい。

実際に現地に行ってみて、為朝神社というローカルでミニマムな空間に、芝居小屋のような舞台が立てられており、そこでとても貴重な伝統的な踊りが披露されているところにギャップと面白さを感じた。

浦賀といえば海に浮かぶ船を思い浮かべがちだが、実は全国に広がる虎踊りの聖地でもあって、それが地域の暮らしの身近なところで受け継がれているのだ。

虎踊りはぬいぐるみのフォルムがとても可愛らしい半面、鋭い歯を持って目をギラギラさせる不気味な魅力を持っていた。唐の異国情緒あふれる踊りを取り入れながらも、虎踊りは独自の発展を遂げたようだ。浦賀は首都圏からもアクセスしやすい。ぜひ虎踊りを観に、この地を訪れてみるのもよいだろう。

ちなみに、この横須賀といえば海軍カレーパンが有名!ふっくらした分厚いパン生地に、どろっとした海軍カレーが入っている。その味は冷めても美味しく、自販機でも買えるようになっている。日本全国ご当地パン祭りで1位を受賞したこともあるそうだ。

ぜひ、パン屋でも自販機でも良いので、横須賀市を訪れた際は、海軍カレーパンを食してみるのもよいだろう。今回、為朝神社を訪れる前に食べたところ、とても美味しかったので、ここで紹介させていただいた。虎踊りと一緒にカレーパンもぜひお楽しみいただきたい。

全国1000万人の愛猫家の皆さま、こんにちは。いよいよ2月22日はニャンニャンニャンの「猫の日」ですね。

古くは奈良時代から、日本人とネコの関係は始まったと言われていますが、今回は猫の日にちなみ、日本を代表する縁起物の一つ「招き猫」について深掘りします。興味深い由来や、誰かに話したくなる面白いエピソードがいっぱいです。

招き猫、皆さんも一度は見たことがあるでしょう。「千客万来」と書かれた小判を持ち、片方の前足を上げて招く仕草をした白い猫の置物。飲食店をはじめとした店頭によく置かれています。

招き猫は、約200年の歴史をもつと言われていて、だるまや福助人形と同じく、日本を代表する縁起物の一つとして人気です。猫が前足で顔を洗う仕草が手招きのように見えることから、お客を招く、金運を招くと考えられ、客商売にはなくてはならない縁起物になっています。

冒頭のようなオーソドックスな意匠の招き猫の他にも、そろばんや打ち出の小槌を持った猫や、両前足を上げたものなど、時代や産地、作家によっても千差万別で豊富なバリエーションがあるのも面白いところです。

神功后皇釣猫(国立国会図書館蔵)

神功后皇釣猫(国立国会図書館蔵)

猫は古来、愛玩動物として中国から輸入され、その可愛さで人間を楽しませてきた一方、人間のままにならない勝手気ままな生き物だと認識されていました。

民俗学者の柳田國男は、さまざまな民間伝承を採取する中で、人間は、猫を犬のように人間の家来のごときものではなく、死ぬ場所も秘密であり、人々は猫を魔者・霊なる物ととらえてきたと指摘しています。

仏教でも、猫はお釈迦さまに薬を届ける鼠を食べてしまった動物だとされ、お釈迦さまのご臨終にも呼んでもらえず、干支にも入れてもらっていません。本当かどうかわかりませんが、お釈迦さまは猫嫌いという言い伝えもあるそうです。

他にも、猫を殺すと化けて出る、長生きした猫は人語を話す、猫が死人の枕元を横切ると亡霊になる、など、猫を恐れる民間伝承は日本のみならず、海外にもたくさんあります。

また、ネコ被り、ネコなで声、ネコババといった言葉があるように、猫は身近な生き物であった一方、人間にとって信用ならないもの、負のイメージを伴った恐れの対象でもあったことがわかります。

『書画五拾三駅』より駿河岡部猫寺ノ怪。尻尾が二つに分かれた猫は猫又という化け猫になるという。(国立国会図書館蔵)

『書画五拾三駅』より駿河岡部猫寺ノ怪。尻尾が二つに分かれた猫は猫又という化け猫になるという。(国立国会図書館蔵)

こうしたカワイイと怖いの二面性こそ、招き猫誕生の由来ではないかと考える研究者もいます。つまり、怖い存在だからこそ霊力が強く、これを反転させれば、これだけ強い霊力があるのだから幸運をもたらす力があるに違いないと、昔の人々は考えたわけです。

加えて、猫が爪で引っ掻いたような形の編み方のわらの筵(むしろ)などを「猫掻(ねこがき)」と呼んでいたことから発展し、そうした筵を用いた砂金・砂鉄などの採取方法を「ねこだながし」といったそうです。このことから、ネコ=金のイメージが醸成され、金運を招く招き猫の誕生につながったと考える見方もあります。

少し難しい話になりましたが、もっと昔話的な招き猫誕生の伝承も多数あります。時代の古いものから順に紹介します。

文明年間(1469〜)のこと。関東を中心に活躍した戦国武将・太田道灌は、現在の中野区沼袋付近で敵と戦争をしていた時、道に迷いました。その時、黒猫の手招きに従って自性院に宿を求めたところ、戦争に大勝利。道灌はその黒猫を大事に飼い、その死後には、地蔵尊を作って供養しました。自性院はその後、猫寺・猫地蔵と呼ばれるようになったそうです。

それから数百年後の明和年間(1764〜)、江戸小石川の豪商の娘・覧操院と言う女性の冥福を祈るために珍しい猫面の地蔵尊が作られ、自性院に奉納されました。この猫地蔵は自性院の秘仏となり、現在は年に1度、節分の日にご開帳されています。

こちらも自性院の「猫面地蔵尊」、江戸時代、寿司職人の男がある貞女の死を悼み、猫の顔の地蔵を奉納したと伝わる。(なぜ猫の顔なのかは不明)

こちらは、太田道灌のものより時代が下るので、ヒゲが残ってます。(2007年撮影) pic.twitter.com/UgLUen2Cgl— 鳥居 (@shinmeitorii1) February 22, 2016

万治年間(1658〜)のこと。徳川譜代の大名で彦根藩主の井伊直孝らが、鷹狩りの途中、天気が悪くて困っていたところ、白い猫が手招きするので行ってみると、当時弘徳院と呼ばれていた荒れ寺にたどり着きました。

住職のもてなしを受けながら雨宿りをしていると、突然雷鳴が轟き、さっきまで休んでいた大木の根元に落雷。命を救われた直孝は、ここを井伊家の菩提寺とし、寺は再興されました。寺ではこれも猫のおかげとして、猫を大切に供養したそうです。

これにちなんで豪徳寺では後世、この猫の姿形に似せた人形を作り「招福猫児(まねぎねこ)」として祀ったところ、その霊験を求める人々で溢れるようになったと言うことです。

豪徳寺。

井伊直孝が白い猫が手招きするためこの寺に立ち寄ったところ、急に雷雨が振り始め、運良く雨宿りができ、和尚とも楽しく会話出来たことを切っ掛けとし、井伊家の菩提寺となり、招き猫伝説が残る。

つまりひこにゃんの起源である。 pic.twitter.com/S4fRcVSL3R— BKH (@REIWAHOROSYU) January 15, 2023

元禄年間(1688〜)のこと。吉原の遊郭・三浦屋で大人気だった遊女・薄雲太夫は、大の猫好きで一匹の三毛猫をたいそうかわいがっていました。

ところがある日、薄雲が厠(トイレ)に行こうとすると、三毛猫が狂ったようにまとわりついて離れない。三浦屋の主人が持て余したあげく、脇差で首を切ったところ、その首は厠に飛んでいき、中に潜んでいた大蛇を噛み殺したのです。薄雲は猫に感謝し、西方寺に猫塚を建てて供養したそうです。

そして後日譚として、悲観にくれる薄雲に、馴染みの唐物商が伽羅という香木で作った猫の人形をプレゼントしたところ、それがやがて流行して縁起物として売られるようになったそうです。

当時は浅草にあった西方寺は、明治時代に現在の場所に移りましたが、石の招き猫が境内に作られました。

三浦屋薄雲。着物の模様は虎?猫?(国立国会図書館蔵)

三浦屋薄雲。着物の模様は虎?猫?(国立国会図書館蔵)

天明年間(1781〜)のこと。本所回向院と一つ目弁天前(現在の墨田区)に、それぞれ遊郭がありました。2軒はライバルでしたが、ある時から客寄せの目的で、金の猫像と、銀の猫像を店前に置いたところ、これが評判を呼んで2軒とも大流行に。店の遊び代は、金の猫を置いた店が金1分(約2万円)、銀の猫の方は銀2朱(約1万円)が相場だったそうです。明朗会計の証だったのかもしれません。

上のエピソードと関係はありませんが、回向院は動物供養発祥の寺院と言われていて、猫を供養する猫塚があります。

両国回向院の猫塚に、猫がお詣りしていた🐈 pic.twitter.com/nwmFFHPidw

— 桂夏丸♨️❄️ (@59815K) July 5, 2020

嘉永年間(1848〜)のこと。浅草に住んでいたある老婆は、猫を可愛がっていましたが、貧しさによって家と共に猫を手放すことになってしまいました。よその家に居候していたとき、その猫が夢枕に立ち、「我かたちを作らしめ祀る時は福徳自在ならん」と告げたといいます。老婆がその通りにしたところ、不思議と福が舞い込んで、元の家に戻ることができたそうです。

この話を聞いたある知恵ものが、縁起物として今戸焼(台東区周辺で焼かれていた陶磁器)で作って売り出したところ、大当たり。その中でも尾張屋兼吉家で作られた丸に〆マークの入った猫の置物の人気が爆発し、猫を祀った三社権現一帯は流行神を信じる人々で溢れかえったそうです。

「浄瑠理町繁花の圖」より。左上で丸〆マークの招き猫を買い求める女性が描かれている。(国立国会図書館蔵)

「浄瑠理町繁花の圖」より。左上で丸〆マークの招き猫を買い求める女性が描かれている。(国立国会図書館蔵)

以上、さまざまな招き猫誕生の伝説が残されていますが、残念ながらはっきりとした由来はわかっていません。

江戸末期、おそらく今戸焼の招き猫で人気に火がついた招き猫。江戸の流行は、参勤交代の武士たちや商人を通じて地方にも波及していきます。

京都・伏見焼の窯では、当時、同じく縁起物の福助人形を作っていたものの、江戸伝来の福の神・招き猫の人気に目を付け、伏見人形の招き猫を売り出します。伏見人形の技術は、各藩の郷土名産づくりへの情熱によって、日本全国に広まっていました。当時はタネ型と言って、人形の原型だけを作って売る窯もあったそうです。この技術の伝播を通じて、招き猫製造も全国区へ。岩手県の郷土玩具である附馬牛人形も招き猫を作っていますが、その創始は嘉永年間(1848〜)とされ、江戸で招き猫が流行してから少なくとも50年で東北まで招き猫づくりが伝播したということになります。

遠野ふるさと納税の返礼品として11月にデビューが決まっ附馬牛人形の招き猫。ゆるい表情がたまらなくかわいい❤️

誰のもとに嫁ぐのでしょう。。 pic.twitter.com/XrhOuf5DQx— 阿部和美@遠野 (@kazumiabetaka) October 30, 2022

招き猫は長い歴史の中でさまざまな形を持つようになりました。これもはっきりした因縁が分からないながら、俗信として信じられていることに、上げている手の左右でご利益が違うそうです。

一般的な左手を上げている招き猫は、客を招く千客万来で、水商売や銭湯、芝居小屋など大勢の客をかき集める商売に向けて作られているものだと考えられています。

©︎kouki takahashi

©︎kouki takahashi

一方の右手上げは、現金を招くと信じられています。商店などの小売業や家庭向けはこちらです。

手の左右が2種類になったのは、最初は作りやすさを優先して左手上げから作られるようになったと言われていますが、これもはっきりしません。職人の気まぐれで右手上げが誕生したのかもしれませんが、現在では現金を招く右手上げの招き猫の需要が圧倒的に多いそうです。

また、顔のすぐ横あたりに上げた拳が位置する招き猫が多いのですが、頭を超えて高くてを掲げたものもあります。このタイプは手長と呼ばれ、より大きな福や人を招くと言われています。反対に手が短いものは、小さな福と身近な人を招くとのこと。

そして、このような考え方から生まれてきたのが両手上げタイプ。もちろんお金と人、両方を招きたい人向けです。

外国人向けの「ドルキャット」なる招き猫も販売されています。日本の手招きの仕草は手のひらを下に向けて招くものですが、外国では手のひらを上に向けて指を曲げます。ドルキャットの手は、手の甲をこちらにして「カモン」と招く形になっていて、抱えている小判もドル硬貨です。

この子は、ドルキャットだ。

青い目をして、小判の代わりにドル硬貨を握ってる。しかも左手は、手の甲を見せてるんだ。その意味は知らんけどw

ドル持ってる人のための招き猫だな。 pic.twitter.com/1MBFfnCcl5

— Y氏 ★ sausage dog (@sausagedog1234) September 26, 2022

前述した豪徳寺や今戸焼の招き猫は白いものと決まっていたようですが、現在では招き猫の体の色は三毛猫が主流になりました。この三毛猫タイプは、オールマイティーに広い意味の開運と福を招くとされています。

一方、白猫タイプは、特に心を落ち着かせて福を招くとされています。

また、黒猫タイプは霊力が強いので厄除け、魔除けのパワーがあるとされます。江戸時代には、結核除けが期待されていたそうです。

©︎kouki takahashi

©︎kouki takahashi

そして、赤猫タイプは、江戸時代には麻疹(はしか)や天然痘など伝染病を防ぐと考えられていたことから、現在も無病息災を願うものとされています。

©︎kouki takahashi

©︎kouki takahashi

そして時折見かける金色の招き猫は、その容姿の通り、大きな金運を招くためのものです。

福よ、来い。(迫真)

福よ、来い。(迫真)

現在も緑やピンクなど新しい配色の招き猫が作られていますが、それらの効果も、私たちの伝聞と伝承の中でまことしやかな霊験として確立していくのかもしれません。

現在、私たちが目にする招き猫の約7割は、愛知県常滑市で作られた陶磁器・常滑焼です。常滑で招き猫が作られ始めたのは比較的新しく、1950(昭和25)年のことだそうです。大きな耳と丸みを帯びた顔に三毛模様が入った常滑招き猫は、その愛嬌ある風貌もさることながら、当時最先端の製法で大量生産ができたことから日本市場を席巻します。また、早くから海外に目を向け、当時から外国人向け商品として輸出が盛んだったそうです。

常滑やきもの散歩道

巨大な招き猫が私を呼んでる(´∀`*)

大好きな器や酒器を探しに🍶

#常滑 #常滑焼 #とこにゃん pic.twitter.com/JtrDDmbftF— バフ (@buff721) April 30, 2022

常滑市と同じく愛知県の瀬戸市も招き猫の産地です。

愛知県瀬戸市の

『招き猫ミュージアム』

に行って来ました😊一緒のポーズで

撮りたかったな〜😚 pic.twitter.com/X9ENkDSLkp— 順姉(じゅんねえ) (@vsVjkVavAE46URz) December 18, 2022

他にも全国の窯で招き猫は作られており、陶磁は招き猫の素材として主流と言えるでしょう。しかし、伏見人形の流れを汲む土人形の招き猫は全国で作られています。民芸品でお馴染みの張り子も招き猫の素材としてはポピュラーです。

また、昭和的素材と言えるセルロイド製の招き猫も作られていました。セルロイドは史上初の人工プラスチックとも呼ばれ、加工しやすいことから日用品やおもちゃなどに使用されました。

マリアの心臓ではお土産にポストカードくらい記念に買うつもりでしたが、テーブルに並んでいるセルロイドの招き猫とドールが可愛かった。尋ねてみるとすごくお安い価格だったので買いました。全部ハンドペイントなのでお顔のいい子を選びましたよ〜。 pic.twitter.com/VNlC7acS7I

— フロゥ (@flourite33) May 15, 2015

創業70余年の老舗工房「柿沼東光」が手掛ける「おしゃれな招き猫 風水」

創業70余年の老舗工房「柿沼東光」が手掛ける「おしゃれな招き猫 風水」

ここまで招き猫に詳しくなったら、自分の家にもお迎えしたくなりますよね。

オマツリジャパンのお店には常滑焼や張り子など、たくさんの招き猫がラインナップ。こちらをチェックするか、「オマツリジャパンのお店 猫」で検索してみてくださいね。

特におススメは、「柿沼東光」が伝統の江戸木目込人形の技術で丁寧に仕上げた「おしゃれな招き猫 風水」。うるうるとした目にはスワロフスキー、鈴にはパワーストーンと、伝統とモダンが融合した国内外で人気の逸品です。色によるご利益の違いなどはこちらのページでご確認を!

「おしゃれな招き猫」シリーズには他にも、エナメルなどのユニークな素材まとった猫や、正絹や友禅なども。ぜひ下記からチェックしてみてください。

◎柿沼東光謹製「おしゃれな招き猫」シリーズ

招き猫のお祭りがあるのはご存知でしょうか?この祭りが行われるのは、猫の日とは別の9月29日。「くる、ふく」の語呂合わせで招き猫の日に制定されています。招き猫の日を制定し、この日に「来る福招き猫まつり」を開催している日本招猫倶楽部は、招き猫ファンによって1993年に設立された団体です。

伊勢おかげ横丁【来る福招き猫まつり】が10/16(土)〜24(日)に会期変更で開催されます。佐山は個展期間と重なり出品は僅かですが、イベントテーマ「幸せの黄色い招き猫」に込めた「縁結び」、人と人との優しいつながりが広まりますよう願っています。 pic.twitter.com/S1gELMJA4Q

— 佐山泰弘 (@sayamayasuhiro) October 14, 2021

このまつりは、三重県伊勢市、愛知県瀬戸市、長崎県島原市など複数の場所で開催されています。

伊勢市の場合は、伊勢神宮内宮の前にある「おかげ横丁」が会場です。福を招き続けてくれる招き猫たちに感謝を捧げ、全国から色やデザイン、形や大きさの異なるたくさんの招き猫を集め、新しい出会いを生み出す祭りとして1995年から続いています。

招き猫の奥深い魅力に触れたい方はぜひ訪れてみてください。

こちらのサムネを見て、思わず開いてしまったアナタ。そう、そんなアナタは関東の方ではないでしょうか!?

この響き、懐かしくないですか? 子どもの頃、二手にチーム分けをする際によくやりましたよね。この記事を書いているライターは埼玉出身なので、とても馴染みがあります。

さて、この組分けの時に使われる掛け声ですが、地域によってまるで違うということを知っていましたか? まあ、そもそもこの記事を見ている方が、関東圏以外であれば、最初から違和感がアリアリなのでしょうが。

そこで、ここでご紹介するのはごくごく一例ですが、各地域で使われている特徴のある掛け声を集めてみました。

グーとパーで合った人(函館)

グーチーグーチー合った人(旭川)

いしかみぽんっ(秋田)

うらおもて、ぐーぱー(福島)

グッパッしょ(加賀)

グーと-パーで分かれましょ(奈良)

グッパでほい(兵庫)

しろくろ(手の平と甲を使う)(沖縄)

地域によっては全然違ってきますね。なお、福島の「うらおもて」については、何故か北から南まで幅広く使用されているようです。

さて、この「グッパージャス」ですが、一度できれいに振り分けられるとは限りません。その場合は、私が育った地域では、一回まではもう一度「グッパージャス」と言い、その後からは「グッパー」部分を省略し、「ジャス」のみを、チームが決まるまで連呼しておりました。関西では 「グッパーで別れましょ → なってない」などのように、前の言葉に対してのアンサーのようにしている所もあるそうです。

さらには、そもそも「グーとパー」ではなく、「グーとチョキ」で決める珍しい地域もあるとのこと。千葉県の一部地域では「グー、チョ」で組分けを決めるのだとか。もし周りに千葉県出身の友だちがいたら、ぜひ聞いてみてくださいね。

さて、そんな千葉ですが、今回は千葉にある「成田山 新勝寺」の年末行事「納め不動 納め札お焚き上げ柴灯大護摩供」を紹介したいと思います。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

お札や御守を、お不動さまの智慧の炎にお返しして、感謝を捧げる古札のお焚き上げが12月28日に執り行われます。

あらゆる罪や災いを焼き尽くすと言われ、その力に感謝し、更に新年のさらなる御加護を祈願します。大小5万のお札、御守が焚き上がる様は、荘厳かつ畏怖を感じずにはいられません。なお、成田山の魅力はそれだけではありません。境内内にある光明堂には、縁結びにご利益のある愛染明王が安置され、恋愛のパワースポットとなっております。また、同じく境内内の釈迦堂では厄除けの効果、また出世開運稲荷においては、商売繁昌・開運等のご利益(ごりやく)があります。

そんな、一度にさまざまな願いが叶うとされている成田山に、お札や御守を持ってぜひ行ってみませんか。なお帰りは、名物のうなぎに舌鼓を打ってください!

参考記事:

「グループ分け調査結果一覧」(筑波大学 図書館情報メディア系/大学院図書館情報メディア研究科)

「成田山新勝寺」(FEEL成田 成田市観光協会 公式サイト)

第54回「東京都民俗芸能大会」が、新宿文化センター大ホールで、2023年2月4日~5日に開催されます。

東京都民俗芸能大会は、都民に舞台芸術や芸能を身近に感じてもらう「都民芸術フェスティバル」の一環として行われるイベント。「都民芸術フェスティバル」は、2023年1月から3月までの間、オーケストラや民俗芸能など全11分野にわたる様々な演目を都内各所の会場で実施します。

今回の民俗芸能大会は、ユネスコ無形文化遺産に「風流踊(ふりゅうおどり)」の登録が決定したことを記念し、2日間で8団体が踊りを披露します。風流踊とは、鎮魂や疫病退散などの願いを込め、華やかな趣向を凝らした衣装や持ち物を持って、歌や笛などで囃しながら踊るものの総称です。詳しくは解説記事もあわせてご覧ください。

2月4日(土)は14時開演、17時終演予定。5日(日)は13時30分開演、16時30分終演予定。入場料は無料で、東京都民以外でもどなたでも申し込みできます。観覧申込み多数の場合は抽選となり、受付期間は2023年1月6日(金)までですのでお早めに!

ユネスコの無形文化遺産に登録が決定した風流踊は全国で41件。そのうち東京都から対象になった3件の中で「下平井の鳳凰の舞」「小河内の鹿島踊」が今回の大会に登場します。

また、今回ユネスコ無形文化遺産に登録が決まった東北に伝わる風流踊のうち「西馬音内(にしもない)盆踊り」と「鬼剣舞(おにけんばい)」も、東京で継承されてきた日本各地の地方の芸能として、東京の団体により披露されます。ここではこの2件について少しご紹介しましょう。

秋田県羽後町、西馬音内盆踊り首都圏踊り子会の皆さん。がんけ🤩 pic.twitter.com/MQ24wS5dr9

— 【公式】あきたいざたん👹(秋田県人会)共同制作📺番組秋田ケーブルテレビ毎月放送中! (@akita_izatan) November 14, 2021

今回の東京都民俗芸能大会では、首都圏踊り子会によって披露される「西馬音内盆踊り」。この踊りは秋田県羽後町で毎年お盆の時期に踊られており、徳島の阿波踊り、岐阜の郡上踊りと並ぶ日本三大盆踊りのひとつです。起源は、13世紀に源信という修行僧が蔵王権現(現・西馬音内御獄神社)の境内で行っていた豊作祈願の踊りとされています。

江戸時代に君主を偲んで行うようになった亡者踊りと合流し、喪に服すための頭巾を被りながら踊ることが特徴の一つです。詳しくは、過去に秋田県羽後町からレポートした記事がありますのでぜひご覧ください。

この投稿をInstagramで見る

今回の東京都民俗芸能大会では、「二子流東京鬼剣舞」が披露されます。「鬼剣舞」とは、岩手県北上市や奥州市の複数の地区に伝承され、悪霊退散や五穀豊穣を願って踊る民俗芸能。1200年前に修験道の開祖とされる役小角(えんのおづの)が苦行を行なったのちに大願成就して踊った念仏踊りに始まると言われています。

顔は鬼、髪は馬の毛、そして手には刀や扇を持ちながら舞うことが特徴の一つです。オマツリジャパンには、北上市の「岩崎鬼剣舞」を詳しくレポートした記事がありますので、こちらもぜひご覧ください。

■開催日時:

2023年2月4日(土)14:00開演(13:00開場) 17:00終演予定

2023年2月5日(日)13:30開演(12:30開場) 16:30終演予定

■会場:新宿区立新宿文化センター 大ホール(新宿区新宿6-14-1)

■料金:無料(事前申込が必要)

■観覧申込方法:WEBまたは往復はがき ※WEBは観覧申込みフォームからお申込みください

■申込受付期間:12月1日(木)~2023年1月6日(金)(はがきの場合は消印有効)

■出演団体:

2月4日(土)順不同

・鳳凰の舞保存会(日の出町)

・厳正寺水止舞保存協力会(大田区)

・二子流東京鬼剣舞 ※東京で継承する日本各地の芸能

・秋田西馬音内盆踊り 首都圏踊り子会 ※東京で継承する日本各地の芸能

2月5日(日)順不同

・小河内鹿島踊保存会(奥多摩町)

・花畑大鷲神社獅子舞保存会(足立区)

・浅草寺舞保存会白鷺の舞執行委員会(台東区)

・桜風エイサー琉球風車 ※東京で継承する日本各地の芸能。学生団体

■詳細:都民芸術フェスティバル公式サイト

暑い夏がやってくると食べたくなるのがアイスクリーム。秋田のご当地名物「ババヘラアイス」が、なんとご当地以外でも食べることができたんです!こちらの記事では、通販でお取り寄せした「ババヘラアイス」の作り方、実食レポとあわせて、秋田のお祭りをご紹介をします。暑い夏はアイスと祭りで♪ 最後までぜひご覧になってくださいね!

秋田の夏の風物詩「ババヘラアイス」は、秋田県民に70年以上愛されるご当地アイスです。

夏になると国道沿いに現れるカラフルなビーチパラソル。妙齢のおばさんが、その場で作ってくれるババヘラアイスをもとめて県内外から人が訪れます。

中でもバラの花びらのようにコーンにアイスを盛る「バラ盛り」は人気!この「バラ盛り」は熟練の売り子さんが作り始めたもので、売り子さんのテクニックの見せどころでもあるんです!

(※無謀にもオマツリジャパンメンバーでこの「バラ盛り」に挑戦することに……悪戦苦闘の様子は記事中盤で!)

ババヘラアイスは独特の食感が特徴的なアイス。いちご味とバナナ味がスタンダードですが、限定で淡い水色のソーダ味、秋田県産のメロンを使用したメロン味など、さまざまなフレーバーがあります。秋田へ行く機会があれば、いろんな味を試してみたいですね!

今回、オマツリジャパンで手にいれたのは、スタンダードなババヘラアイスを作ることができるセット。

すでにバラの形に盛られたカップアイスと、自ら作るために用意されている2種のアイス、ヘラ、コーンカップが入っていました。

かわいく盛りつけられたカップのババヘラアイス

かわいく盛りつけられたカップのババヘラアイス

ババヘラアイスといえば、その場で盛り付けてくれるのもお楽しみの一つ。しかし、それを自分で盛り付けるとなると……

ババヘラアイス初心者が無謀にも「バラ盛り」に挑戦してみました!

まずはアイスの蓋をオープン!

いちご味のピンクとバナナ味の黄色のアイスがお目見えしました。見た感じジェラートのようでもありながら、アイスの柔らかさも感じます。

早速ヘラでアイスをすくってみようと思ったら……

まだまだカチンコチンなアイス

まだまだカチンコチンなアイス

硬い!とんでもなく硬いです。力のありそうな男子にバトンタッチしましたが、それでも硬い…… ということで、20分ほど放置しました。

はい!女性でも簡単にヘラですくうことができました!

クーラーのきいた部屋での20分の放置。外なら数分で溶けそうです。待てない方はちょっと外へ出してみてもいいかもしれませんね。

無事アイスをすくうことができたということで、ここから4名での試行錯誤が始まりました。

まずは、中心部に黄色のバナナ味のアイスを盛り付けます。コツはこんもり盛り付けること!

次は花びらを一枚一枚作っていきます。イチゴ味のピンク色のアイスが花びら感を出してくれますね。

しかしこれが難しい!縦にスライドさせながら、大きめに作るのがおすすめ!

焦らずに一枚一枚の花びらを丁寧に作っていきます。

完成!バラに見えますよね!???

最初はどうなることかと思いましたが、最終的には可愛い「バラ盛り」が完成しました!

さて、実はここにいたるまでに他3名のメンバーも「バラ盛り」に挑戦しておりました。行程は割愛しますが、完成形を一応お披露目させてくださいね。

1stトライのババヘラアイス!1枚1枚の花びらがモコモコ。これはこれで食べ応えあり!

1stトライのババヘラアイス!1枚1枚の花びらがモコモコ。これはこれで食べ応えあり!

2ndトライ!このあたりから縦にスライドすると花びらが作りやすいということに気づく。

2ndトライ!このあたりから縦にスライドすると花びらが作りやすいということに気づく。

1、2回目で得たコツを元に完成!まだ蕾!?

1、2回目で得たコツを元に完成!まだ蕾!?

自分たちでやってみて、プロの「バラ盛り」の完成度の高さに改めて感服!実際に秋田へ行き盛り付けているところを観察して、その技を盗んで再度トライしたい!

カップアイスと自分たちで盛り付けたコーンの方と食べ比べしてみました!

■オマツリジャパンメンバーの感想は?

「あっさりした味わいでコーンカップとあいます!思ったよりもシャリシャリ感があって、小学生が好きな味!バナナといちごを一緒に食べると、バナナの甘味といちごの酸味が混ざって美味しい!」

「アイス感もありつつもかき氷のような食感。駄菓子っぽい感じで、プール帰りに食べたくなる感じです!ちょっと溶けることで美味しさが増します。かわいいビジュアルは、10代女子にもウケそうです」

「コーンとの相性が◎ いちご味もバナナ味もどこか懐かしい味で、青春の味がします♡ 最初のシャーベット感、溶けてきたときのミルク感、2度美味しく、ゆっくり味わうのがおすすめです。」

「いちご味、バナナ味と単体で味わうだけでなく、両方の味を一緒に食べてみたり、溶けるのを待ってみるのもあり!お好みの味を見つけてみるのもいいですね♪」

「200m先でイチゴとバナナが手を振っています!うすいというか、懐かしいというか……結構シャリシャリしているので、炎天下で食べたい!」

「バナナの味が強め!いちご味は単体で食べるといちごの味を感じました! カップアイスのパッケージは今風ですが、個人的には昭和感があったら嬉しい♪」

昭和世代では、ここで懐かしアイスのパッケージ話で大盛り上がり♪

カップアイスだったら、ゆっくり溶けるのを待ちながら食べるのも◎ サクッと軽い食感のコーンと冷たいアイスの合わせ技もGOOD!どちらで食べても美味しくいただくことができました!

実は、秋田はお祭りの宝庫!

「秋田竿燈まつり」「全国花火競技大会・大曲の花火」、「西馬音内盆踊り」といった夏に開催されるお祭り以外にも、冬に開催される「横手かまくら」や「男鹿のなまはげ」、一年中何かしらのお祭りがあるんです。

今回ご紹介したババヘラアイス以外にも、きりたんぽ鍋、いぶりがっこ、日本酒など美味しいものがたくさんある秋田。グルメとあわせてお祭りも楽しむ旅を企画してみてはいかがでしょうか?