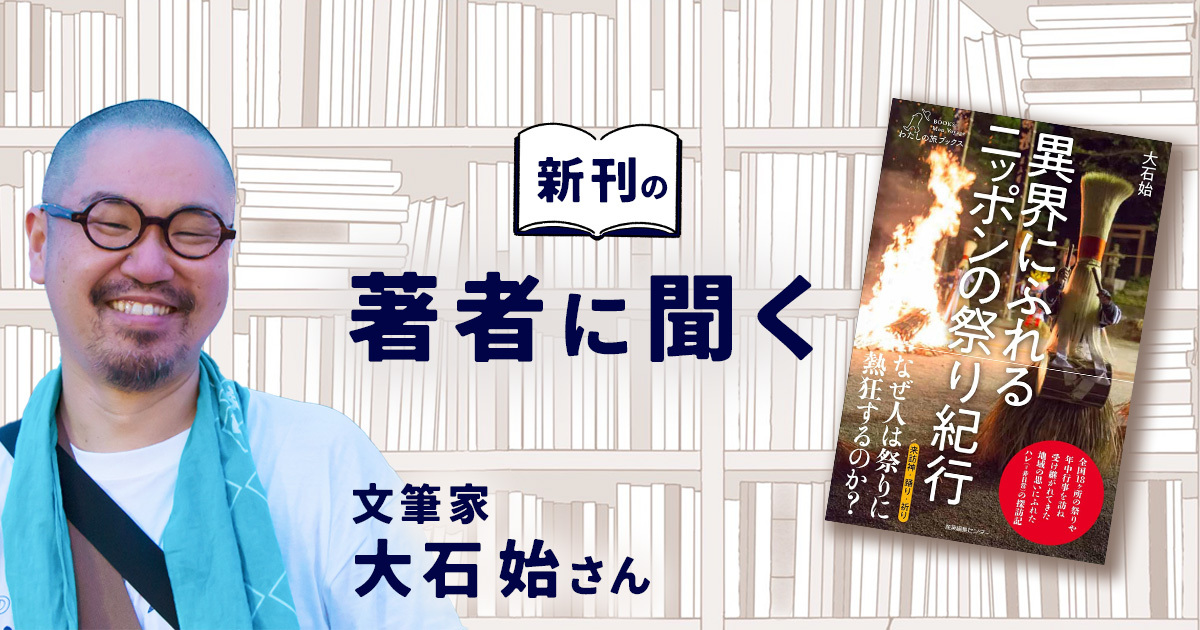

地域と風土を見つめ、旅、音楽、そして祭りをテーマに作家活動を行なっている文筆家・大石始さん。全国18ヶ所の祭りや行事を旅し、そこに立ち現れた「異界の扉」について捉えようとした新刊『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』(産業編集センター)の執筆では、コロナ禍を経てなお重要性を増す「祭り」の意味についても考えたと言う。大石さんに話を聞いた。

――まずは新刊『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』について教えてください。

「男鹿のナマハゲ」(写真:大石慶子)

「男鹿のナマハゲ」(写真:大石慶子)

大石 2016年に『ニッポンのマツリズム 盆踊り・祭りと出会う旅』(アルテス・パブリッシング)という本を出しました。ある意味では、今作はこちらの続編に当たります。『ニッポンの〜』は、東日本大震災後に日本各地の盆踊りを訪ねる内容で、興味の中心は盆踊りのお囃子や太鼓など祭りのリズムがなぜこれほど私たちを熱狂させるのかというものでしたが、各地の祭りを訪れる中で、私は祭りを行う人々がつけている仮面や装束にも興味を惹かれるようになったのです。

――仮面と装束ですか。

大石 例えば三重県伊勢市佐八のかんこ踊りは、まるで南洋の島々の装束のような姿で演じられるのですが、私がこれまで触れてきた〝日本文化〟とは一線を画したような姿形に、初めて見た時に衝撃を受けました。そこで今作では、こうした関心の変化を映し、そのほかにも秋田のナマハゲや山形の加勢鳥、宮古島のパーントゥのような来訪神の祭りを訪れるようになったんですね。そうやって徐々に異世界からやってくる何者かに「ふれる」旅がテーマになっていったんです。今回の本では、そうした関心の移り変わりが反映されていると思います。

祭りで「生命力をチャージする」感覚

山形県の「上山市民俗行事 加勢鳥」(写真:大石慶子)

山形県の「上山市民俗行事 加勢鳥」(写真:大石慶子)

――「祭り」を見る、というのは地域の伝説や古代のニッポンに生きた人々の心を感じる体験でもありますね。

大石 文中で「祭りは時に異界への扉ともなる」と表現しましたが、この異世界を感じる体験は、私には生命力をチャージするものに感じられたんですよ。日本民俗学の父・柳田國男は、祭り(非日常)と普段の暮らし(日常)の関係を、「ハレ」と「ケ」という言葉で説明し、人々にとっては、「ケ」の連続で失われていく生命力を回復させるための「ハレ」が必要だったと論じています。実際に祭りに足を運ぶと、柳田の説が今も説得力をもっているように感じるんです。

「宮古島のパーントゥ」(写真:大石慶子)

「宮古島のパーントゥ」(写真:大石慶子)

――「生命力をチャージする」感覚、共感します。昨年、今年にかけてコロナ禍で中断していたお祭りが一気に再開していますが、オマツリジャパンも開催を支援する中で、多くの人が祭りを心待ちにしていたのを目の当たりにしています。

大石 この本に書かれている祭りの多くは2016年から2019年にかけて体験したものなんですが、2023年から2024年にかけて数年前の体験を回想しながら執筆を進めたんですね。コロナ禍で多くの祭りの存続が危ぶまれ、黒石寺蘇民祭(岩手県奥州市)などその歴史に幕を下ろしてしまったものも少なくありません。コロナ禍を挟んだことで、将来の祭りのあり方がテーマのひとつにもなったんです。

私はあくまで一人の祭り愛好家ですが、祭りがない中で過ごすコロナ禍の日々は生きている実感のない、さびしいものでした。祭りの担い手である地域の方々がもちろん、僕のような部外者にとっても祭りは必要なのだと思います。

祭りはそのコミュニティにとってのハレの日であるわけですが、祭りがあることによって生活にダイナミズムが生まれるんですね。祭りにふれることで精神的に再生され、癒され、再び日常を頑張れる。こういう感覚は、時代が変わって祭りを支えるコミュニティが変容したとしても、人が祭り的なものを求める本質の部分として変わらないと思います。そんな思いもこの本に込めました。

――本日は興味深いお話をありがとうございました。

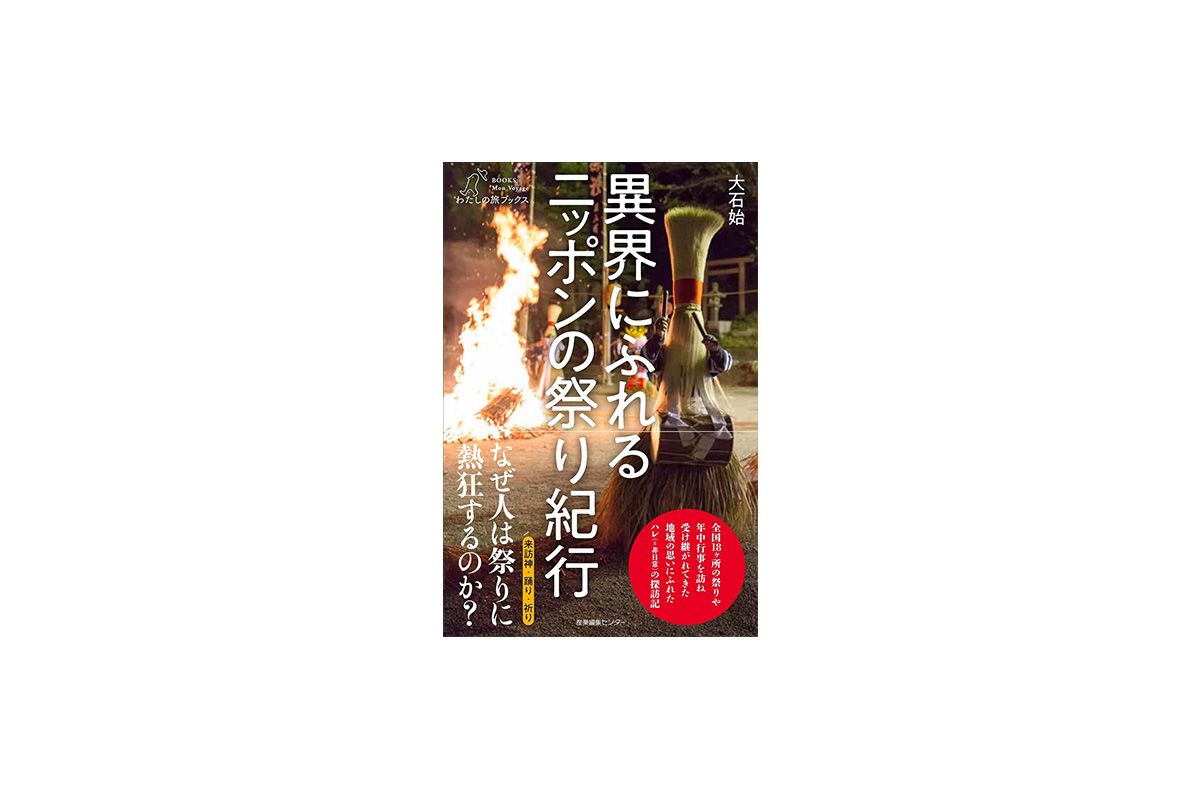

『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』(産業編集センター)

2024年5月刊行 1,485円(定価1,350円+税)

大石 始(おおいし・はじめ)

文筆家。旅と祭りの編集プロダクション「B.O.N」主宰。主な著書・編著書に『盆踊りの戦後史』『奥東京人に会いに行く』『ニッポンのマツリズム』『ニッポン大音頭時代』『大韓ロック探訪記』『南洋のソングライン 幻の屋久島古謡を追って』。