昨年末、令和6年度補正予算および令和7年度予算案が閣議決定され、2025年1月末より国会審議が進行しています。予算案を読み解くことで、来年度の日本の文化振興政策や観光振興政策の方向性が見えてきます。本記事では、そこから見える文化行政の展望をおすすめの補助金の紹介とともに、オマツリジャパンの菅原と村上が解説しています。

専門家に聞く!観光庁・文化庁のR7年度概算要求と祭り活用の展望

――2025年度(R7年度)の予算案が審議中ですが、お祭りや文化財保持の観点から内容を見て、どのような傾向があるでしょうか?

菅原:ここ数年、文化行政における補助金は「地域資源の活用」と「持続可能性の向上」が重要なテーマとして掲げられています。地域の祭りや伝統行事も地域活性化の柱とされ、観光誘致や文化保存を目的とした支援が拡充されています。例えば、文化庁や観光庁は、コロナ禍による観光事業の停滞からの回復を目指し、地域文化の特色を活かした観光コンテンツの開発支援を進めています。また、地域文化財や無形文化遺産の保存・活用に注力し、新たな収益モデルの構築支援を目的とした補助金が目立つようになりました。令和7年度の補助金でも、この流れがさらに深化し、地域文化を基盤とした取り組みへの支援が期待されています。ただし、現在の与野党が逆転した国会の影響で、今後、予算案が審議で変わる可能性もありますが・・・。

――文化行政の方向性は、最近のトレンドから大きく変わっていないということですね。

村上:文化庁ではそもそもこの数年来、2025年4月から行われる大阪・関西万国博覧会を中心に動いてきた経緯がありますので、2025年度はその総決算というところだと思います。また、コロナ禍を経て増加した伝統行事の修繕や後継者育成のための予算は引き続き確保されています。ただ、お祭りは本来地域コミュニティが主体となって行うものであり、いわゆる「民俗との線引き」の議論も続いています。そのため、行政がどこまで支援すべきかについて、継続的な議論がされている点には留意すべきです。

――行政は、地域で自走するモデルを確立してもらいたいという形で支援している方向ですよね。

村上:厳しい財政状況の中で、どこまで行政が資金を出すのかというのは当然の流れだと思います。ですから、補助金を使う場合、もちろん何かを始めるためにどんどん活用するべきだと思いますが、補助金を使わない形で自走していくモデルをどう構築するかが必要だと思います。お祭りや伝統行事を守っていくためには、どのような条件が必要なのかを考えると、やはり「ヒト・モノ・カネ」が重要で、そのコミュニティ自体の見直しや強化が必要です。ここ10年の間に、100年先の未来を見据えた継続方法を真剣に検討していく必要があります。特に、若い世代を巻き込みながら、持続可能な運営モデルを構築することが求められています。

――お祭りの存続だけではなく、地域がどう存続していくのかを含めた長期的な視点が大切ということですね。

村上:そうですね。今は支援のために国から資金が出ていますので、その資金を使ってどのように未来を描くかが重要です。これは地域の未来を考えるためのラストチャンスかもしれません。ぜひ、活用して地域の未来を考える第一歩にしていただきたいと思っています。

概算要求からピックアップ!注目の補助金と活用ポイント

――それでは、審議中の予算案から、お祭りの存続や地域行事の継承に役立てられるおすすめの補助金について教えてください。(以下、まだ「予算案」であり、変更があることもご留意ください)

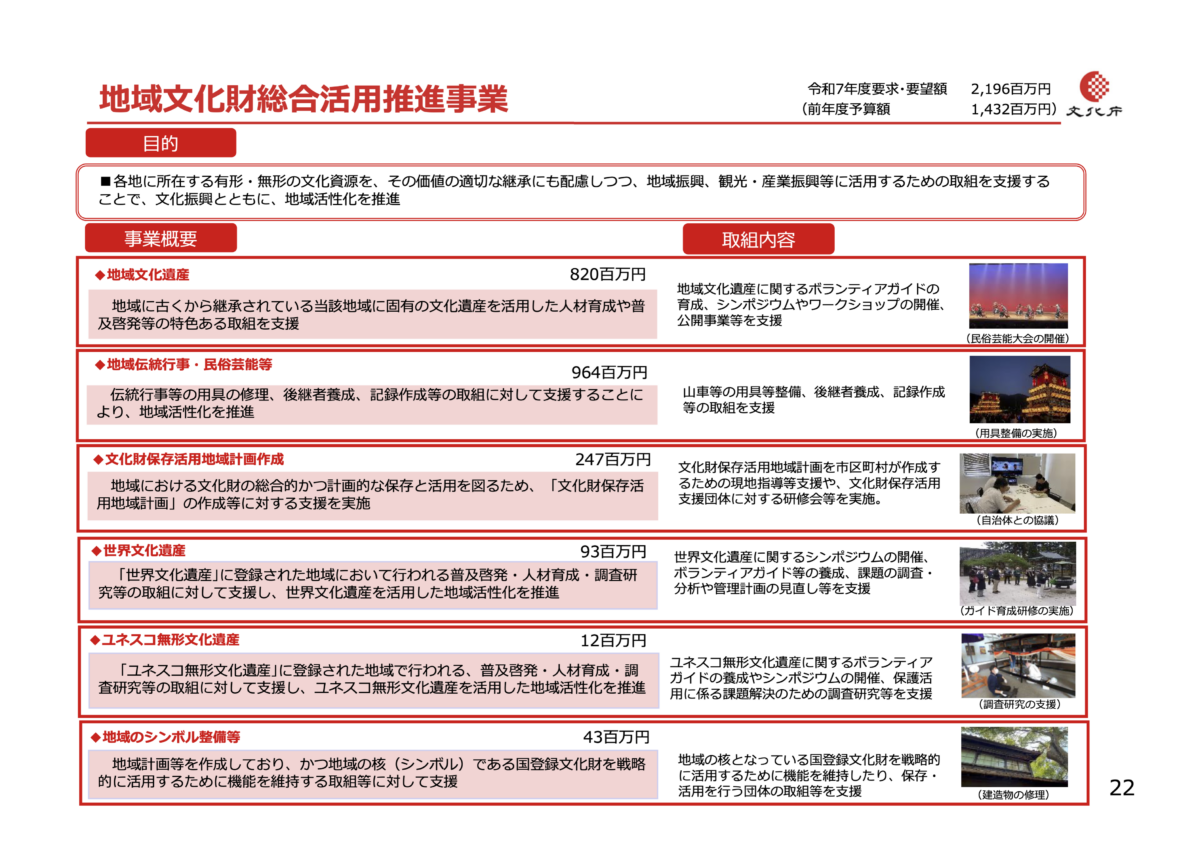

村上:まずは「地域文化財総合活用推進事業」(文化庁)です。これは数年来続いているもので、ご存じの方も多いと思います。地域の豊かで多様な文化遺産を活用し、文化振興と地域活性化を目指しています。この事業では、伝統芸能や行事の公開、後継者の育成、古典に親しむ活動など、各地域の特色ある取り組みを支援しています。補助金の上限は通常、市町村あたり1,000万円ですが、令和7年度に限り、能登半島地震などの自然災害で破損した用具の修理や新調を行う場合は、別枠で申請が可能です。この事業の対象には、地域文化遺産、世界文化遺産、ユネスコ無形文化遺産、地域の伝統行事や民俗芸能などが含まれ、これらの保存や普及、人材育成、調査研究、用具整備などが補助の対象となります。

具体例として、地元の祭りをユネスコ無形文化遺産として登録するための調査費用や、後継者育成のための研修プログラムが該当します。この事業は、各地方公共団体が地域活性化に資する特色ある総合的な取り組みに関する計画を策定し、文化庁に応募書類を提出する形式となっていますが、祭りを通じた地域の誇りづくりにも直結するため、自治体や保存会にとって重要な施策となるでしょう。

『令和7年度概算要求の概要』(文化庁)より

『令和7年度概算要求の概要』(文化庁)より

――自治体が主体なのですね。観光関係ではいかがですか?

菅原:インバウンド客をターゲットとして観光資源を活かした高価格帯商品の造成を集中的に支援する「地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業(観光庁)」や、地域資源を活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光コンテンツの開発から適切な販路開拓や情報発信の総合的な支援を行う「地域観光魅力向上事業(観光庁)」は、令和6年度事業の後継事業として注目されています。

(参考)「地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業」特設サイト(外部リンク)

(参考)「地域観光魅力向上事業」特設サイト(外部リンク)

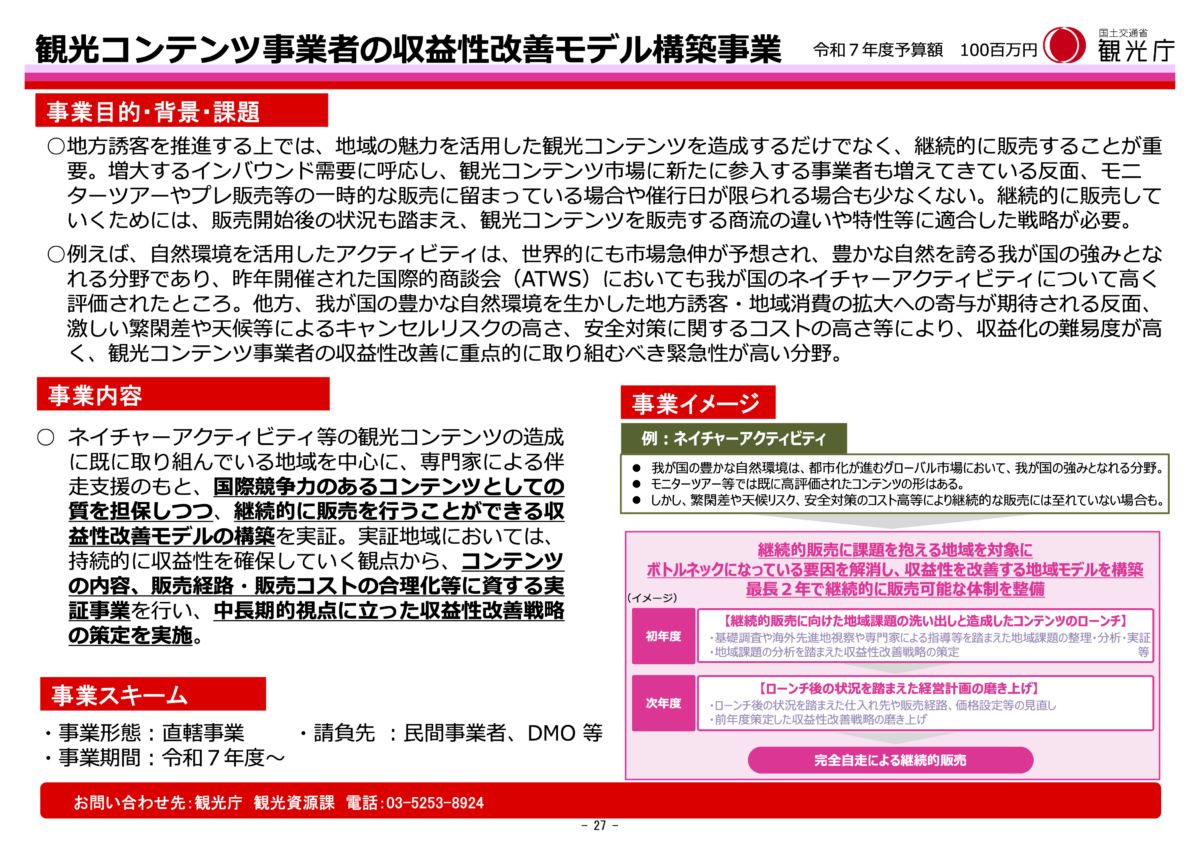

村上:また他にも、「観光コンテンツ事業者の収益性改善モデル構築事業(観光庁)」というものがあります。この事業は、観光庁が2025年度の予算で新たに設けた事業です。全体予算1億円を使って、コロナ禍後にインバウンド事業者が増加する中、継続的にコンテンツを販売するのが難しい事業者を支援することを目的としています。具体的には、ネイチャーアクティビティなどの観光コンテンツの造成に取り組む地域を支援し、観光コンテンツの造成から販路開拓、情報発信まで、継続販売可能なビジネスモデルの構築を助けるものです。地域の観光資源を活用し持続可能な観光ビジネスモデルの構築を目指しています。例えば、祭りを基盤としたネイチャーアクティビティや、デジタル技術を駆使した祭りのオンライン体験プログラムが支援対象となり得ます。この補助金は、特に観光業界の新しい価値創出を目指す事業者にとって価値があると思います。

そして、この補助金の最大のポイントは、説明資料中に「最長2年」と書かれている点です。予算案なので正式決定後しか本当のところは分かりませんが、事業概要全体で年度またぎの事業と判断できます。初年度に事業を立ち上げ、2年目にブラッシュアップするスキームとなれば、単年度事業が多い中で、継続性を重視している点は非常に画期的だと思います。

『令和7年度観光庁関係 予算概算要求概要』より

『令和7年度観光庁関係 予算概算要求概要』より

――2カ年事業ということであれば、冒頭でお話があったように、必然的に長期な視点が持てていいですね。それでは、その他、数年来継続している事業でも力点が変わったような例はありますか。

村上:そうですね。インバウンドに関しては、ある程度ブースト期間が終わったというか、今年度までの「観光再始動」のような大型予算はなくなりましたね。プレミアムツアーや高単価旅行商品というのは、行政が資金を出したから作れるというわけではないということが理解されてきた結果ではないでしょうか。「地域観光魅力向上事業」は2025年度も継続して実施されるようです。観光地作りの第一歩のような内容に力点を置いていくのかなと思っています。

――ありがとうございます。こうした事業について、やろうと思っても地域だけでは難しいこともあります。

菅原:地域の祭りや文化財を次世代に残すためには、行政の補助金を上手に活用することが重要です。企画などについては、さまざまなパートナーと協業することがその一歩だと思いますし、申請についても専門家のサポートを受けることをお勧めします。

――オマツリジャパンでもこれまでさまざまな実績がありますが、オマツリジャパンのサポートの内容について教えてください。

菅原:実績について申しますと、直近の2024年度では観光庁の「特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業」で4件が採択されました。その中の一つ、東京高円寺阿波おどり振興協会と一緒に「東京高円寺阿波おどり」で外国人向け特別ツアーを実施しました。このツアーでは、阿波おどりの基本ステップを学ぶワークショップ、本場の演舞に参加できる体験、そして快適なプレミアム観覧席が提供されました。約80名の外国人が参加し、文化理解を深め、日本の祭りを楽しみました。

また、「和文化」の発信を目的に、全日本空手道連盟と協業し、2024年12月と2025年1月に、東京と京都で「空手プレミアム観覧ツアー」を実施しました。これらのツアーは空手観戦、バックステージツアー、特別観覧席などを提供し、武道を通じた文化理解を促進し、日本文化の認知度向上と国際的な文化交流に大きく貢献しました。

村上:オマツリジャパンでは、補助金申請のコンサルティングサービスを提供しています。例えば、企画立案から書類作成、関係者との調整まで一貫して支援。さらに、採択後のプロジェクト運営や報告書作成もサポート可能です。

菅原:はい。そして、当社のコンサルタントの最大の特徴は、お客様に対して、当社の法人向け、コンシューマー向けのサービスを組み合わせたご提案ができることだと思います。

祭りと地域の価値を最大化する—オマツリジャパンの多層的な支援とは

――それはどういうことでしょうか?詳しく教えてください。

菅原:オマツリジャパンは、祭りの持つ価値を多層的に活用した事業を展開しています。祭りへの協賛を軸とした祭の場での企業PR支援から、高付加価値の有料観覧席の企画・販売、さらには都市部の商業施設などでの伝統芸能パフォーマンスを活用したシティプロモーションまで、祭りを持続可能にする収益モデルの構築をめざしています。

補助金申請にあたっての企画についても、それらの事業ノウハウを盛り込み、より長期的な自走に向けたアイデアを提案できます。

例えば、青森ねぶた祭では、プレミアム観覧席の販売に加え、LEDビジョン広告や企業ブースの出店、商品サンプリングによるスポンサー獲得を同時に展開。地域と企業双方のメリットを生む広告戦略を構築しました。祭りの特別な環境は、企業のPR活動において高い訴求力を発揮し、社会貢献文脈での価値創出にもつながります。

また、東京都心の商業施設での伝統芸能パフォーマンス派遣事業は、歌舞伎町タワーやグランハマーといった人気の商業施設で、ねぶた囃子やエイサー、阿波踊りなどの祭り団体の派遣を通して、地方誘客や地方の文化や観光資源を都心で効果的にPRすることもできます。

――なるほど、企業協賛と観覧席販売を組み合わせた収益モデルの構築や、都市部での伝統芸能パフォーマンスを通じた地方PRは、持続可能性の観点からも非常に意義深い取り組みだと感じます。補助金に頼るだけでなく、自走可能な仕組みを提案されている点も、国の政策の方向性に沿った重要な視点ですね。

菅原:はい。祭りや地域のブランド価値を高め、継続的な収益を生み出す戦略設計は、ぜひオマツリジャパンにお任せください。課題や目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。 地域の祭りや文化財を次世代に残すためには、行政の補助金を上手に活用することが重要です。オマツリジャパンは、その実現に向けた強力なパートナーとして、今後もお祭りや文化振興に携わる皆さまを全力でサポートしていきます。

――本日は、ありがとうございました。