御朱印に加えコレクターの目を引く挟み紙

全国各地の神社や寺院では参詣の記念に御朱印を頂くことができます。朱印帳に訪れた神社や寺院の御朱印が並ぶと、貴重な思い出となり写真とは趣の異なる味わいが滲み出てくるものでしょう。さいたま市岩槻区に社殿を構える武蔵第六天神社では、月替わりや季節限定の御朱印に加え、挟み紙がコレクターの目を引いています。

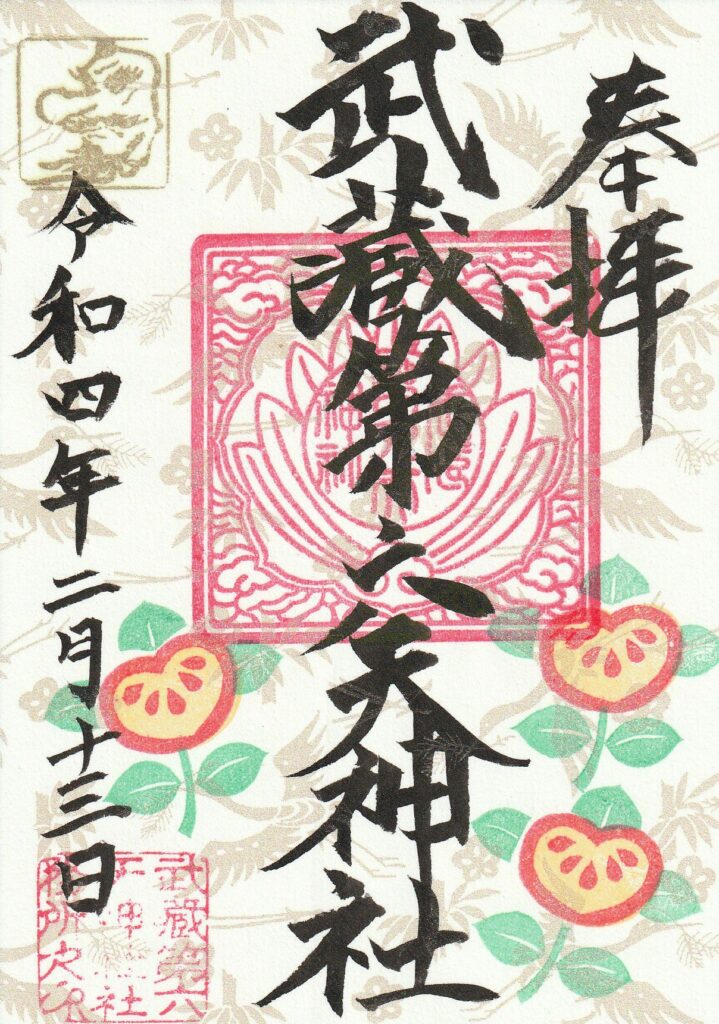

2022年2月の月替わりの御朱印

2022年2月の月替わりの御朱印

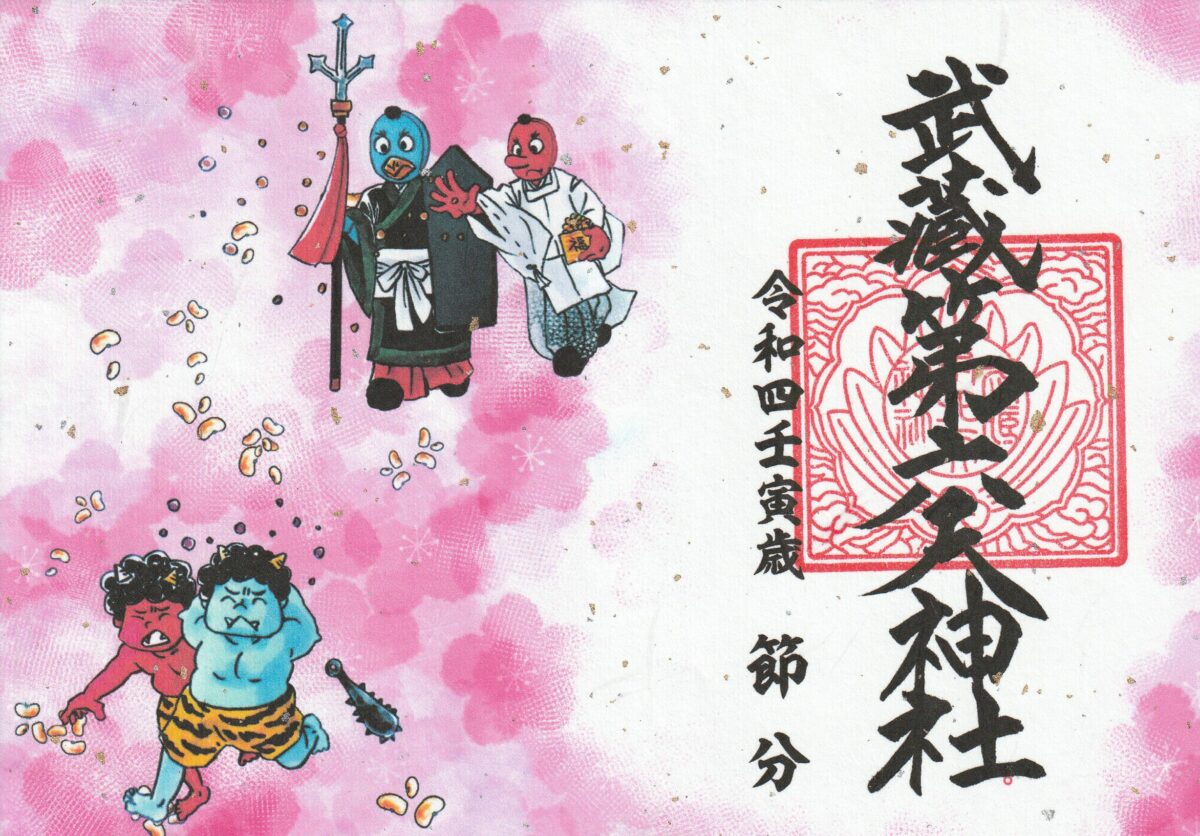

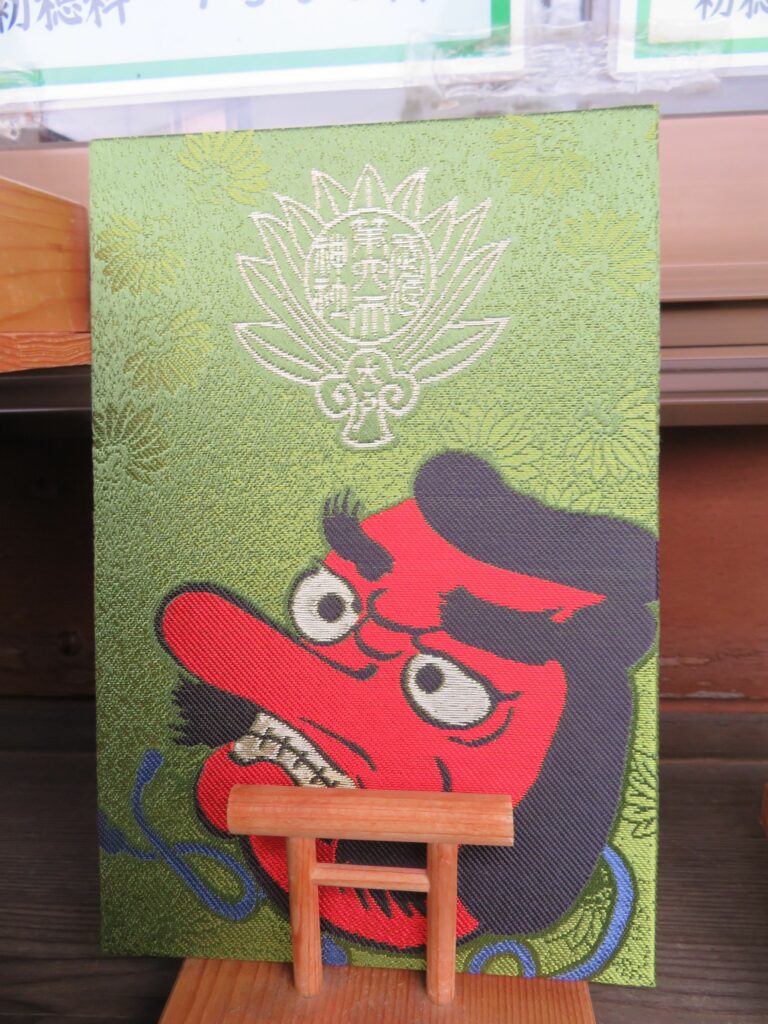

2022年の節分時期の季節限定の御朱印

2022年の節分時期の季節限定の御朱印

社殿の前に掲示される挟み紙の案内

社殿の前に掲示される挟み紙の案内

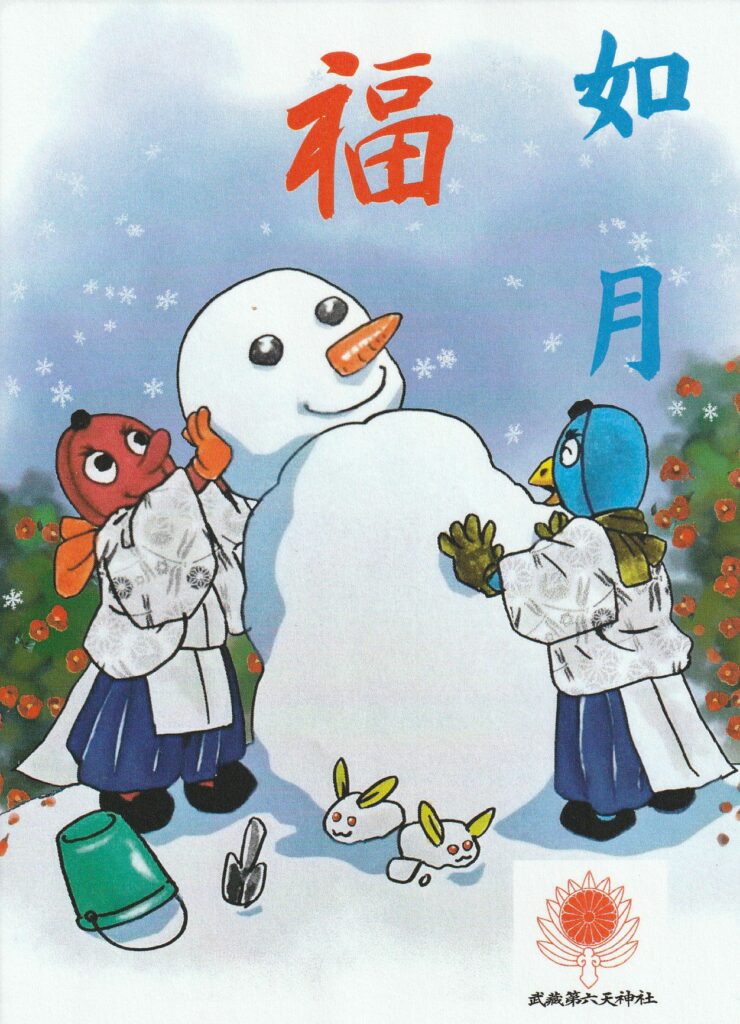

2022年2月の月替わりの御朱印挟み紙

2022年2月の月替わりの御朱印挟み紙

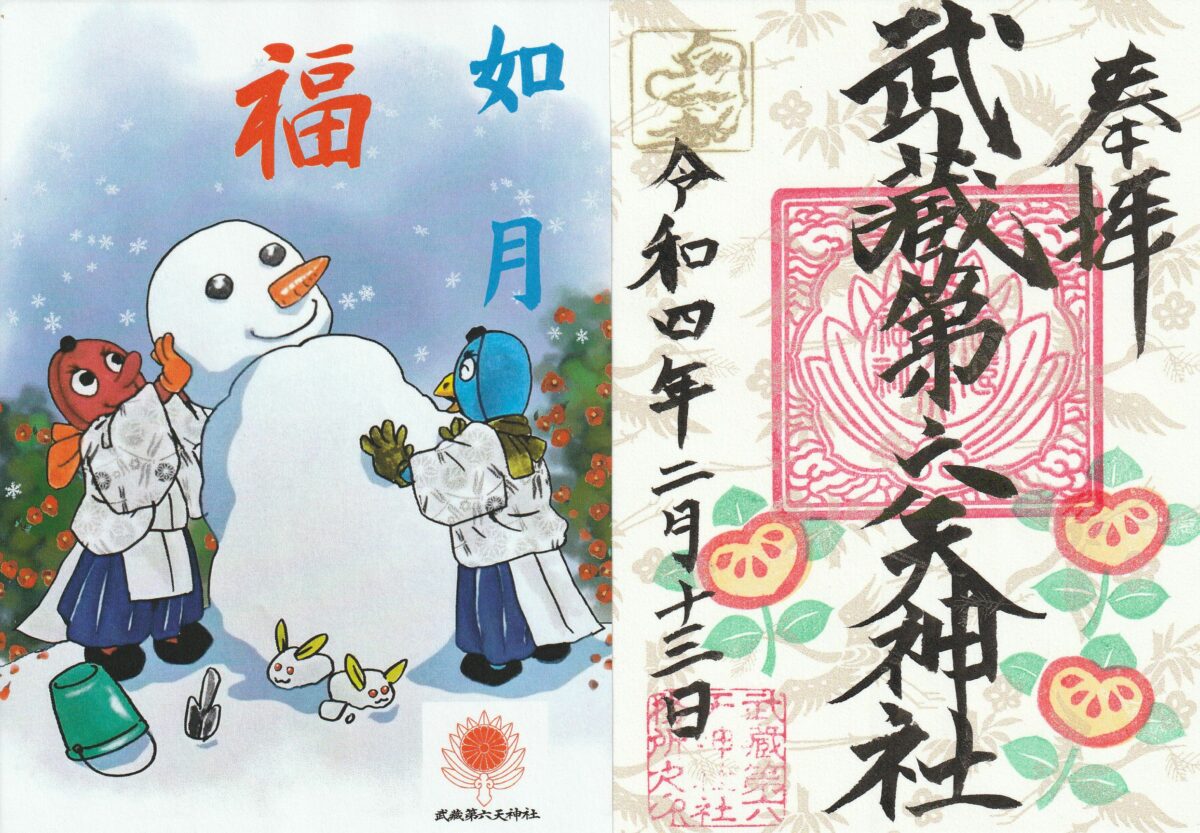

2022年2月の月替わりの御朱印と挟み紙

2022年2月の月替わりの御朱印と挟み紙

御朱印ばかりでなく、御朱印帳や御朱印帳袋にもオリジナリティーが溢れます。表裏に神社の眷属とされる大天狗と烏天狗がデザインされているのです。

御朱印帳の案内

御朱印帳の案内

御朱印帳

御朱印帳

御朱印帳

御朱印帳

御朱印帳袋の案内

御朱印帳袋の案内

武蔵第六天神社では、拝殿の南に隣接する社務所で御朱印を頂くことができます。窓口にはお守りなど多種理の授与品が並んでいます。

拝殿の南に隣接する社務所

拝殿の南に隣接する社務所

社務所の窓口

社務所の窓口

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

各種のお守り

熊手

熊手

1782年に創建された武蔵第六天神社

武蔵第六天神社は1782年に創建したと伝えられています。天神六代の「面足尊(おもたるのみこと)」と「吾屋惶根尊(あやかしこねのみこと)」 の二柱を主神として祀っています。江戸時代の文化、文政、天保年間には大勢の参拝者で賑わい、境内の設備も整備されました。境内の御輿殿で大切に保存される御輿は1839年に作られたものです。

境内マップ

境内マップ

鳥居

鳥居

拝殿

拝殿

拝殿内

拝殿内

本殿

本殿

御輿殿と納札所

御輿殿と納札所

元荒川沿いの花が春に順番に咲く「観花祭」や真夏の「例大祭」

武蔵第六天神社の境内の西では元荒川がゆっくりと流れています。川沿いには樹齢数百年と推定される藤や牡丹、紫陽花、つつじが育ち、河原には桜が並木道を作っています。毎年4月~5月には順に花を咲かせ「観花祭」が開催されます。

境内の西を流れる元荒川

境内の西を流れる元荒川

境内の西に育つ推定樹齢数百年の藤

境内の西に育つ推定樹齢数百年の藤

元荒川の河原の桜並木

元荒川の河原の桜並木

春の花の季節が終わり夏を迎えると7月15日には、一年で最も重要な祭儀「例大祭」が斎行されています。前日14日の「御神幸祭」では神輿の渡御が行われます。

御輿殿で保存される御輿

御輿殿で保存される御輿

御輿殿で保存される御輿

御輿殿で保存される御輿

鳥居の前に軒を連ねる川魚料理店で味わうウナギやナマズ

季節感を漂う年中行事には各々の魅力が溢れますが、神社の東エリアでは一年中、珍しいグルメを味わうことができます。鳥居に向かい合うように川魚の料理店が並んでいます。小島家、きわい家、沖田家では、ウナギの他、ナマズの天ぷら、ナマズすっぽん煮、ナマズたたきなど味わうことができます。

鳥居の東に向かい合う川魚料理店

鳥居の東に向かい合う川魚料理店

小島家

小島家

きわい家

きわい家

沖田家

沖田家

武蔵第六天神社は、東武アーバンパークラインの岩槻駅の南東約5キロに社殿を構えています。公共交通機関を利用して訪れる場合には、岩槻駅から路線バスの「水上公園」行きに乗車し、「巻の上」停で下車するのが便利でしょう。

東武アーバンパークラインの岩槻駅

東武アーバンパークラインの岩槻駅

「巻の上」バス停

「巻の上」バス停

さいたま市岩槻区の武蔵第六天神社では、数種類の御朱印に加え、挟み紙を見逃すことはできません。境内の西を流れる元荒川沿いには様々な草木が育ち、春の「観花祭」など一年を通して季節の彩りで包まれます。