日本には、お正月、桃の節句、端午の節句など古くから伝わる伝統的な行事がたくさんあります。年が明けたあとの、今の時期の行事としては「節分」がよく知られていますね。

節分の日は、家の窓を開けて「鬼は外!福は内!」と大きな声で言い、年齢の数より一つ多い数の豆を食べるということは知っていても、その本当の意味や由来は意外と知られていないもの。

そこで今回は、節分の意味や行事となった由来、豆のまき方までを解説します。

目次

「節分」という言葉の意味は?

節分とは、その文字の通り、春、夏、秋、冬の季節を分ける日のことをいいます。より正確には、新しい季節が始まる日の前日を意味します。つまり、本来節分は1年に4回あるのです。

しかし、今では2月3日頃の春の節分のみを「節分」というのはなぜでしょうか。旧暦の新年は2月4日頃であり、その前日である春の節分は大晦日でした。

大晦日である春の節分は1年で最も重要な日であったことから、いつしか2月3日頃の春の節分だけを「節分」というようになったとされています。

節分に豆まきをするようになったのはなぜ?

節分の豆まきの起源は、中国で行われていた邪気払いの行事であるとされています。中国では昔、黄金の四つ目の面をつけて黒衣を着た方相氏(ほうそうし)という呪師が、矛と盾を手に宮中から疫鬼を追い出す「追儺(ついな)」という儀式を行っていました。

これが日本へ伝わって陰陽道の行事として取り入れられ、平安時代には大晦日の宮中行事となりました。日本では大舎人が方相氏に扮して矛で盾をたたき、群臣が桃でできた弓と葦の矢で鬼を追い払ったといいます。

追儺は別名「儺やらい」「鬼やらい」とも呼ばれ、当初は鬼を追い払う役目であった方相氏が、儀式上でしだいに鬼の役割として追われるようになり、現代の節分の豆まきの原形となったともいわれています。

また、「追儺」と同時に「方違え(かたたがえ)」という陰陽道の風習もよく行われていました。方違えとは、外出や帰宅の際に目的地の方角の縁起が悪いとき、いったん別の方角の場所に一泊してから向かうことで、禁忌の方角への移動を避ける方法ですが、追儺では翌年の恵方にある家に宿を取るということも行われていたようです。

室町時代には方違えが簡略化され、家の中で恵方にある部屋に移るようになりました。移動する前には、恵方にある部屋にあらかじめ豆を置いたり撒いたりして清め、厄払いをする「豆打ち」が行われましたが、これが変化して現在の豆まきに繋がっていったとされています。

そもそもなぜ邪気=鬼?大豆を投げるのはなぜ?

昔の人々は、災害や病気、飢餓などの人知を超えた現象は、鬼が起こしていると考えていました。そこから鬼は邪気の象徴となったとされています。また、邪気は季節の変わり目に入り、特に新年には入りやすいとされたため、節分に鬼を追い払うようになりました。

それではなぜ豆で厄払いをしたり、鬼を追い払うために、大豆を投げるのでしょうか。五穀の中でも大豆には穀霊が宿るとされていたためです。さらに豆は「魔滅」の意味、煎った豆は「魔の目を射る」の意味をもつため、鬼には煎った大豆を投げるようになったとされているそうです。

豆のまきかたは?ただ撒くだけではない?

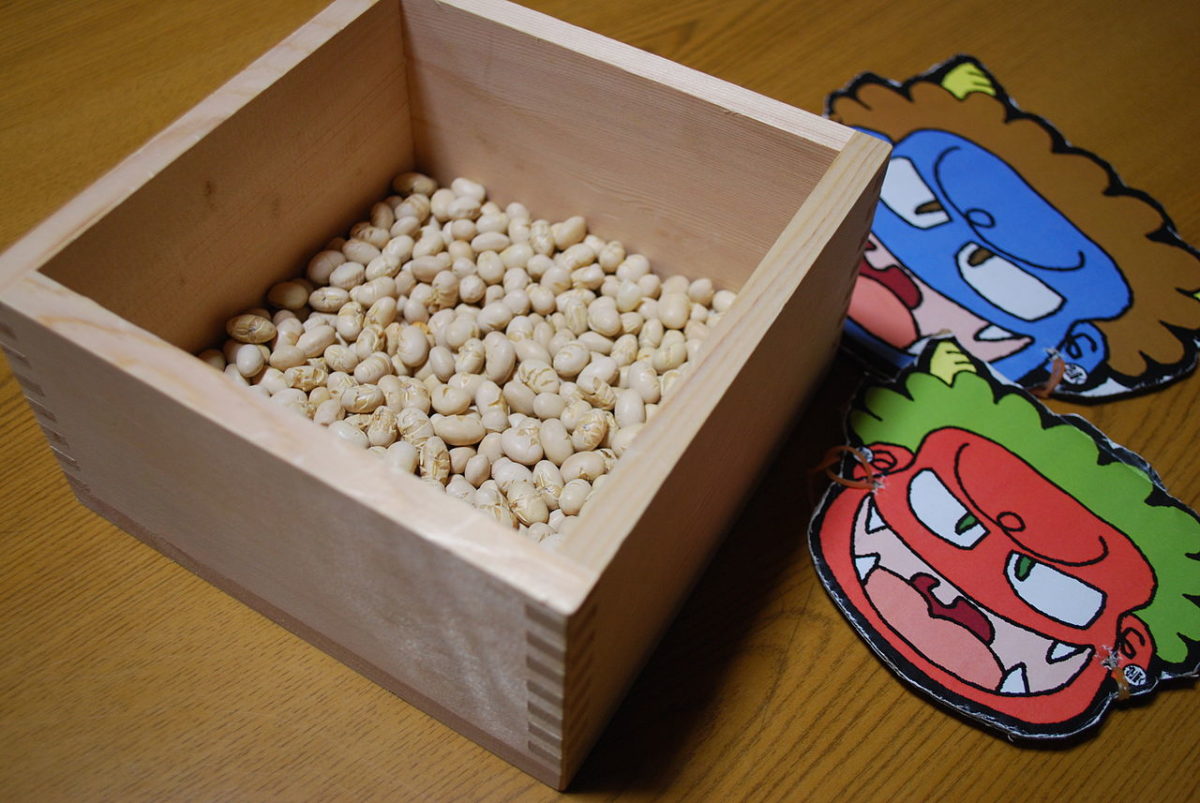

芽が出る前の大豆には穀霊が宿っているとされ、とても縁起がよいとされています。しかし、大豆から芽が出てしまうと、「魔の目が出る」という意味で縁起が悪いものとなってしまいます。そのため、大豆は煎ってあるものを使いましょう。

また、神棚がある場合は煎った大豆を升に入れ、神棚に置きましょう。こうすることで、厄払いの効果が上がるとされています。神棚がない場合には、南の方角に置きましょう。

鬼がやってくるとされる夜に、家のすべての窓や玄関の扉を開け、「鬼は外!福は内!」と大きな声で言いながら、家の外と中に大豆をまきます。まき終わったら、鬼が再び入ってこないように窓や扉を閉めましょう。

最後に大豆を年齢の数より一つ多い数を食べます。年齢よりも一つ多い数を食べる理由は、翌年1年間を無病息災で過ごせるようにという願いを込めているためです。しかし、地方によって、年齢を「数え」か「満」のどちらとするのかは異なるようです。

ただなんとなく豆をまくよりも、その由来と意味や方法を知ることで、昔の人と同じような気持ちを込めて節分という行事を行うことができます。ぜひ、ご家族にも節分の本当の意味を伝え、家族の健康や安全を願う一日にしましょう。

節分についてもっと知りたい!関連記事をチェック!

節分の地域別の風習について調べました!こんにゃくを食べるって本当?

プロレスラー多数登場!池上本門寺の節分会の様子をまとめました!